Дайджест #3. Кое-что о СМА, нейтропении, нейробластоме, вакцинах от меланомы

В новой подборке вас ждет новость о ранней диагностике СМА у детей — правда, пока только в перспективе. Обычно заболевание диагностируют по результатам первичного клинического обследования ребенка и — что является ключевым — по результатам генетического тестирования на возможные мутации в гене SMN1. Однако возможен и другой способ: проверить уровень тропонина Т, чтобы оценить степень разрушения мышц. Подробнее о том, какая связь между двумя этими параметрами, читайте в новом дайджесте.

Онкология

Как снизить фебрильную нейтропению после химиотерапии

При немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) в качестве второй линии терапии назначают иммунохимиотерапию, например, с использованием моноклонального тела рамуцирумаба и противоопухолевого препарата доцетаксела. Такая терапия может повлечь за собой побочные эффекты, например фебрильную нейтропению — состояние, при котором повышается температура тела на фоне снижения числа нейтрофилов. Чтобы избежать возможных осложнений, пациентам с НМРЛ в профилактических целях также могут назначать пэгфилграстим. Этот стимулятор лейкопоэза способствует образованию и высвобождению нейтрофилов из костного мозга, а также заметно увеличивает количество активных нейтрофилов.

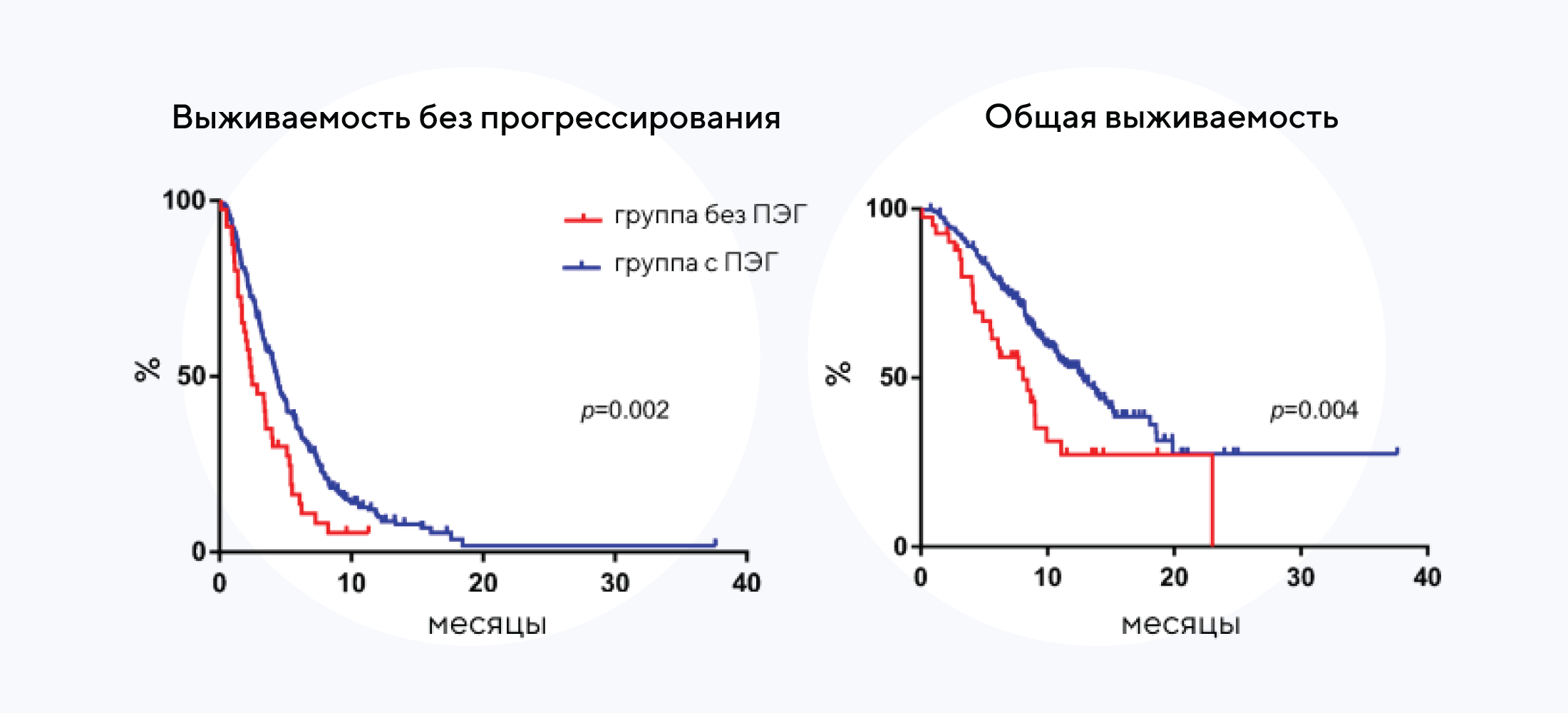

Недавно были опубликованы результаты исследования на 288 пациентах с НМРЛ, которые получали рамуцирумаб в сочетании с доцетакселом. Пациентов разделили на две группы: часть из них получала пэгфилграстим в профилактических целях, а часть — нет. В результате выяснилось, что профилактическое применение пэгфилграстима при иммунохимиотерапии снижало частоту нейтропении на 75%, при этом не оказывая какого-либо негативного воздействия на исход лечения пациентов. — Prophylactic pegfilgrastim reduces febrile neutropenia in ramucirumab plus docetaxel after chemoimmunotherapy in advanced NSCLC: post hoc analysis from NEJ051.

Использование полипептидных вакцин для терапии меланомы

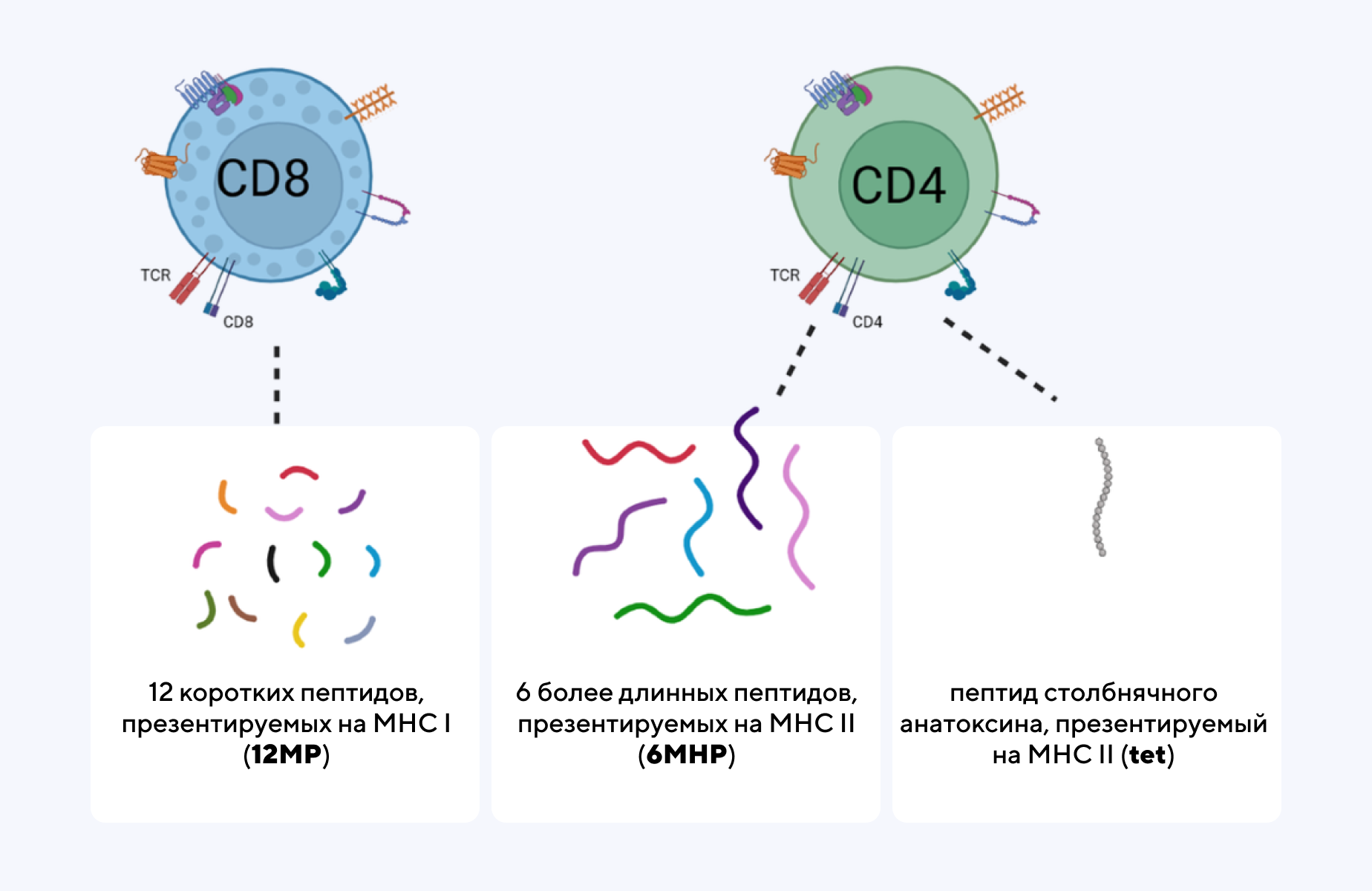

В новом исследовании Nature Communications опубликованы результаты II фазы клинического исследования у пациентов с меланомой, которые получали полипептидную вакцину 12MP, нацеленную на CD8+ Т-клетки, в комбинации с 6MHP (6-меланомаспецифичным хелперным пептидом) или tet (неспецифическим хелперным пептидом из столбнячного анатоксина). Также в исследовании оценивали предварительное назначение пациентам противоопухолевого агента — циклофосфамида (Cyclophosphamide, Cy). Еще до старта новых клинических исследований были получены результаты об ответе Т-лимфоцитов на оба типа вакцин, содержавших 6МHP и tet, — что могло свидетельствовать об их возможной иммуногенности. Однако эффект от этих двух вакцин был разным: ответ CD8+ клеток был ниже в случае замены tet на 6MHP. Новые результаты подтверждают уже выдвинутую ранее гипотезу: общая выживаемость при использовании вакцины 12МР повышается в случае добавления 6MHP, а не tet (здесь важно отметить, что этот эффект наблюдали у пациентов мужского пола). Также исследователи отмечают положительное влияние циклофосфамида на терапию. Суммируя оба вывода, у мужчин, получивших комбинированное лечение (12MP + 6MHP + Cy), отмечается повышенная выживаемость после выявления меланомы. — Multipeptide vaccines for melanoma in the adjuvant setting: long-term survival outcomes and post-hoc analysis of a randomized phase II trial

Источник: адаптировано из Nature Communications

Классификация нейробластом повышает точность клинических прогнозов

Изучение нейробластом во многих исследованиях подтверждает взаимосвязь между развитием этого типа опухоли и онкогеном MYCN. Повышение амплификации гена MYCN и дальнейшую сверхэкспрессию мРНК и белка связывают с более быстрым ростом опухоли и неблагоприятным исходом. Но, несмотря на успехи в изучении нейробластомы, в большей части исследований изучали случаи амплифицированных MYCN, а неамплифицированные все еще изучены недостаточно. В новой работе сфокусировались как раз на неамплифицированных MYCN и изучили степень гетерогенности онкогенов в клеточной популяции. В результате неамплифицированные нейробластомы, связанные с геном MYCN, разделили на три подгруппы. Из них вторая подгруппа, индуцированная сверхэкспрессией киназы Aurora, А (AURKA), имела худший прогноз. А третья подгруппа была ассоциирована с воспалительным прогнозом нейробластомы. Клинические результаты этого исследования позволяют продемонстрировать особые прогнозы и подходы к лечению неамплифицированной нейробластомы, связанные с генетическими особенностями опухоли. —Identification of MYCN non-amplified neuroblastoma subgroups points towards molecular signatures for precision prognosis and therapy stratification

Источник: адаптировано из British Journal of Cancer

Аутоиммунные заболевания

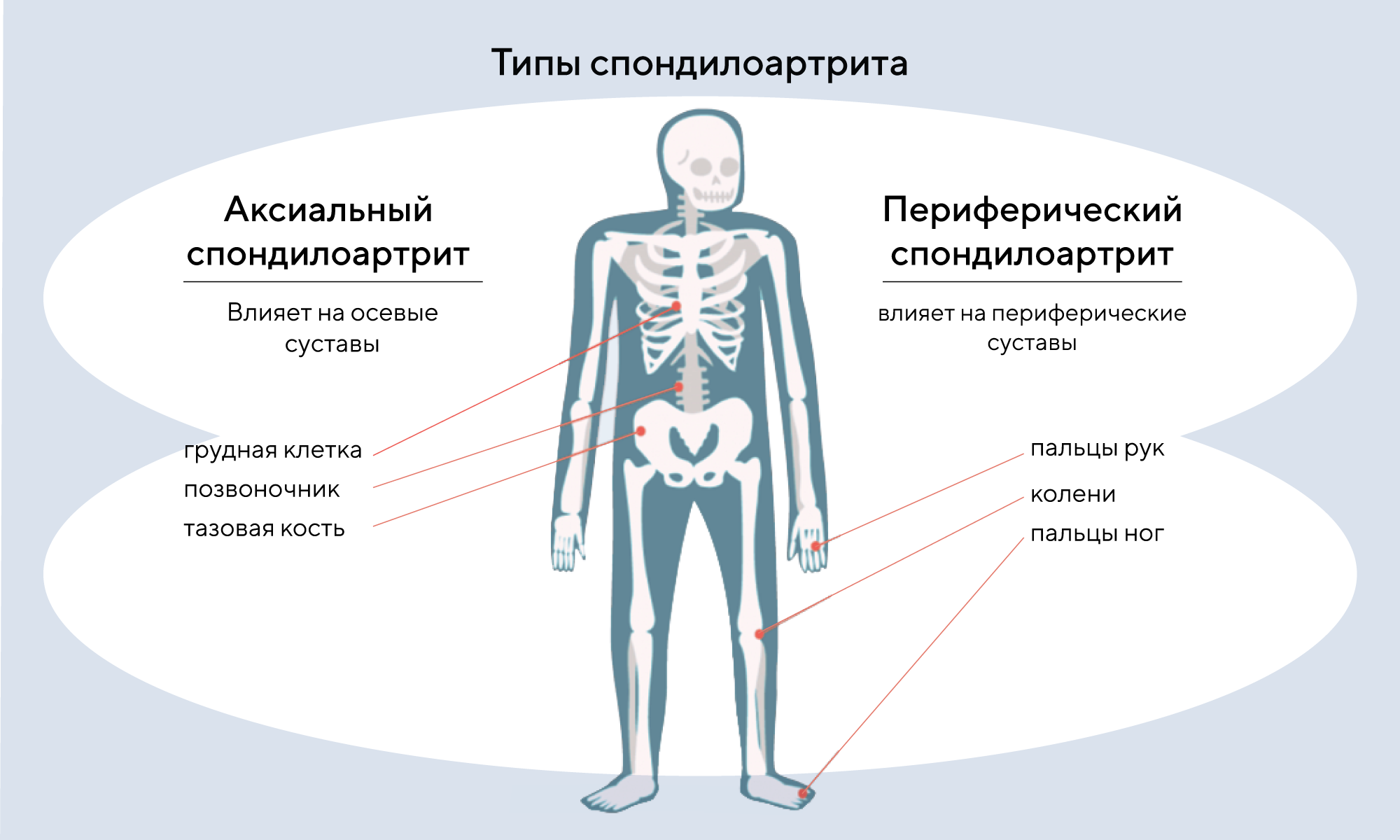

Обнаружен новый маркер ранней диагностики спондилоартрита

Аксиальный спондилоартрит — заболевание, при котором поражаются и воспаляются суставы осевого скелета, включая грудную клетку, позвоночник и таз. Чтобы улучшить терапию этой болезни, важно вовремя диагностировать воспаление и гибель клеток в поврежденных тканях. Недавно выяснилось, что раннее обнаружение спондилоартрита может быть связано с циркулирующей внеклеточной ДНК (вкДНК). Исследователи сравнили две группы людей: пациентов с недавно диагностированным аксиальным спондилоартритом и здоровых добровольцев. В обоих группах обнаружилась вкДНК, однако среди пациентов со спондилоартритом уровень вкДНК был значительно выше. В этом же исследовании выявили положительное влияние комбинированной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) в сочетании с противоревматическими препаратами на снижение уровня вкДНК. Интересно, что у людей с более высокой концентрацией вкДНК, обнаруженной до начала лечения, ответ на комбинированную терапию был лучше, чем у тех, кто получал только НПВП. Получается, что вкДНК является ранним маркером аксиального спондилоартрита, а ее уровень у конкретного пациента может быть важным показателем для выбора стратегии лечения. — Circulating cell-free DNA correlate to disease activity and treatment response of patients with radiographic axial spondyloarthritis.

Источник: адаптировано из VeryWell Health

Регуляторы воспаления при ревматоидном артрите

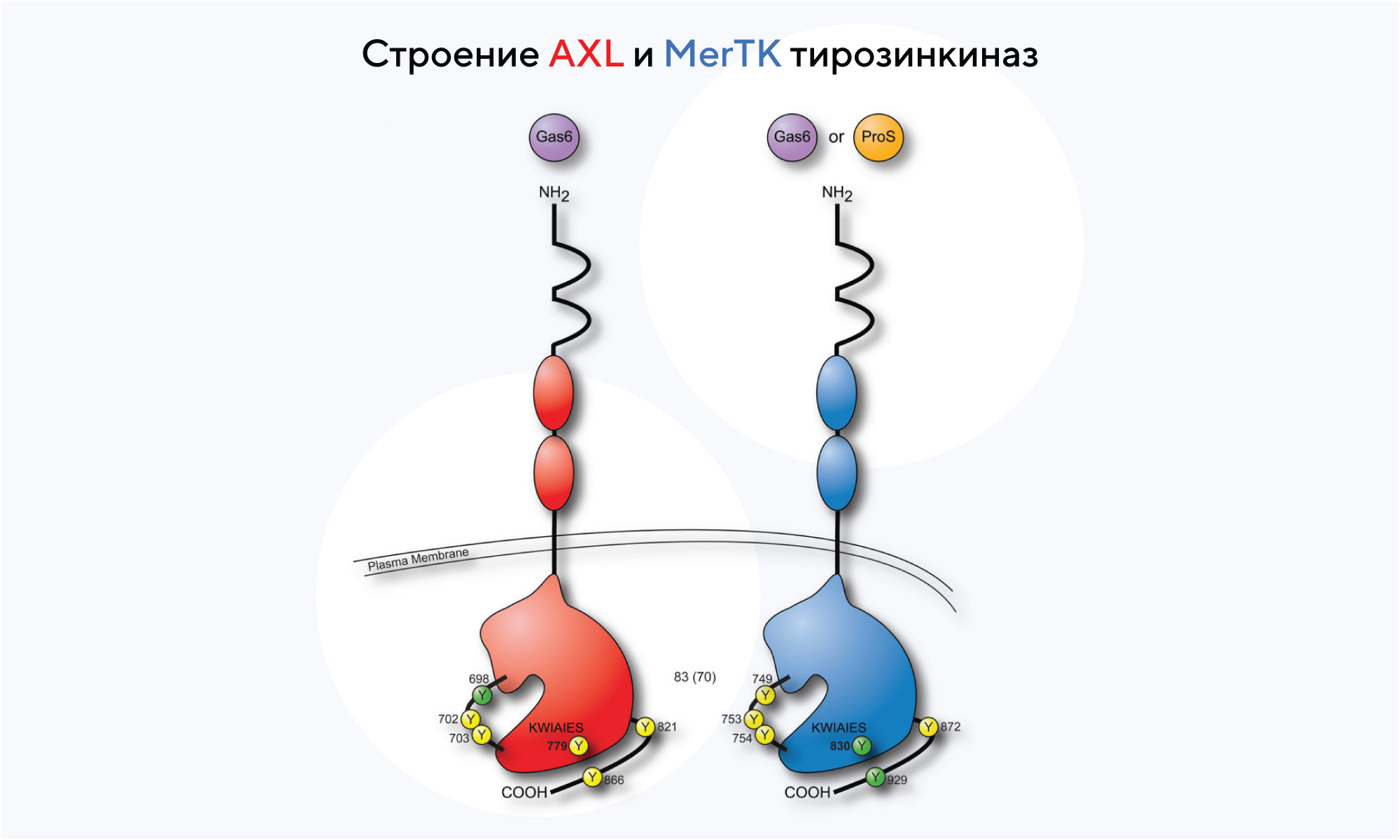

Тирозинкиназы Axl и MerTK играют важную роль в развитии ревматоидного артрита. Так, у пациентов, которые ранее не получали лечения, обнаружили высокие уровни Axl при низкой активности протекания заболевания. В то же время высокий уровень Axl обратно коррелирует со степенью экспрессии провоспалительных генов. Также было показано, что синовиальные фибробласты, стимулированные Toll-подобным рецептором 4, у пациентов с артритом модулируют выделение MerTK макрофагами. Эти результаты позволяют предположить, что уровни тирозинкиназ Axl и MerTK модулируются как особенностями синовиальных клеток, так и стадией заболевания. — Axl and MerTK regulate synovial inflammation and are modulated by IL-6 inhibition in rheumatoid arthritis.

Источник: адаптировано из ResearchGate

Роль кератиноцитов и фибробластов в развитии псориаза

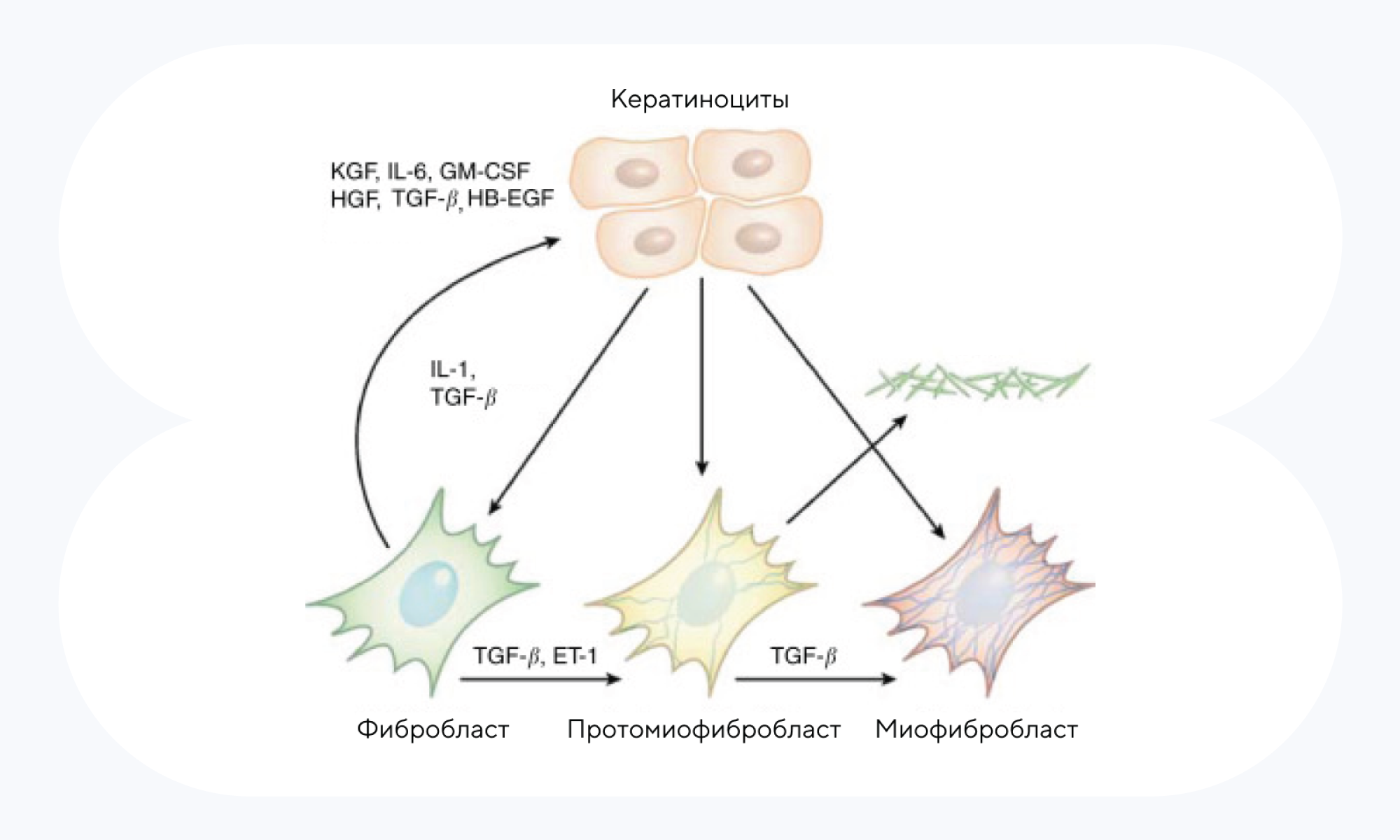

Патогенез псориаза, хронического воспалительного аутоиммунного заболевания кожи с высокой распространенностью во всем мире, до сих пор остается неясным. Чтобы улучшить понимание этой болезни, группа исследователей из Китая провела одноклеточное секвенирование РНК почти 95 тысяч клеток, взятых у мышей. В результате удалось создать атлас кожи мышей с моделью псориаза и мышей дикого типа. Выяснилось, что заболевание может развиваться в связи с эпителиально-мезенхимальными переходами кератиноцитов и фибробластов. Также ученым удалось выявить обширный пул ключевых клеток, связанных с развитием псориаза, что открывает новые перспективы для лечения этой болезни. — Single-cell RNA-seq reveals keratinocyte and fibroblast heterogeneity and their crosstalk via epithelial-mesenchymal transition in psoriasis.

Источник: адаптировано из Keratinocyte-Fibroblast Interactions in Wound Healing

Генная терапия

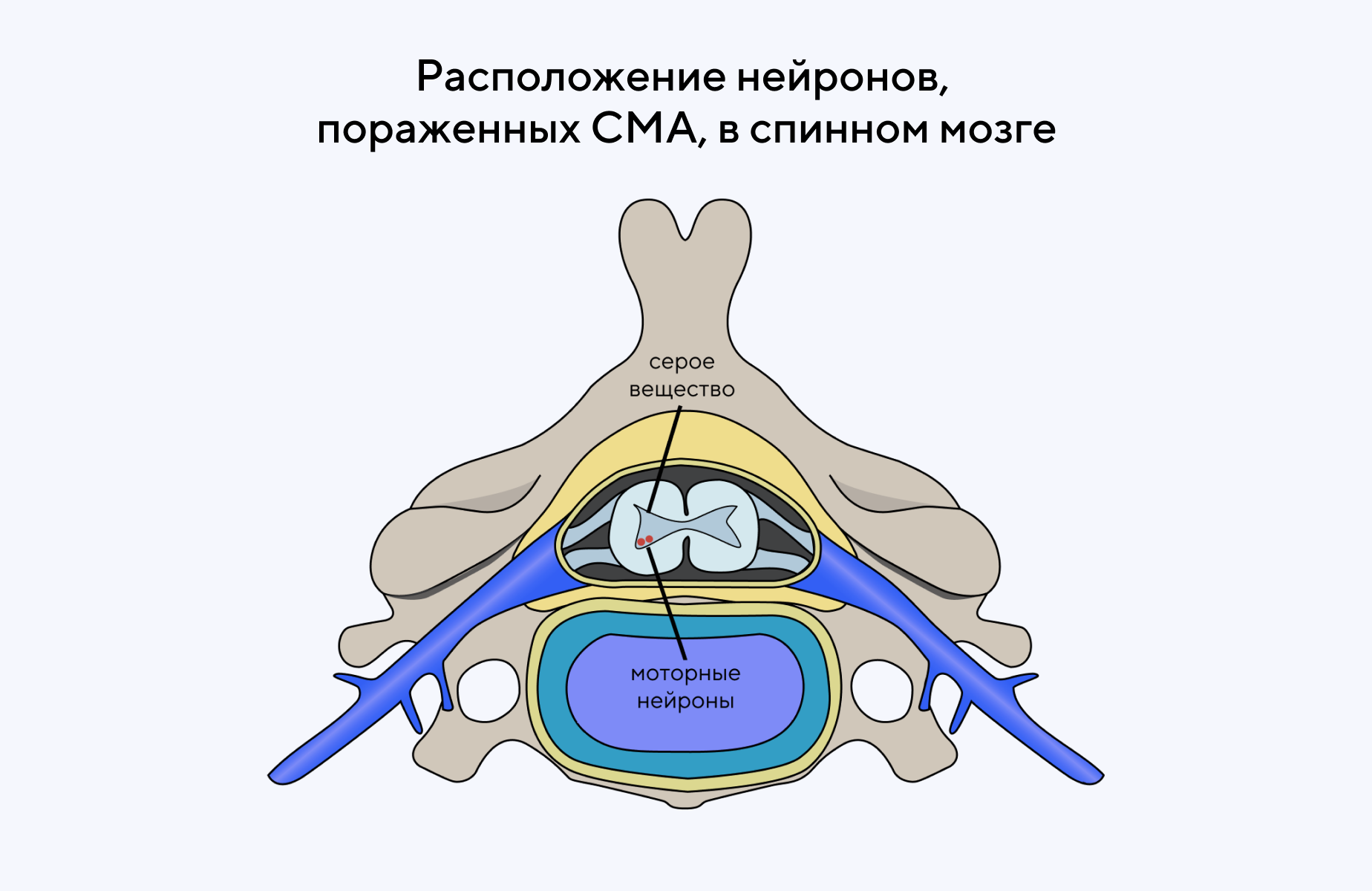

Роль тропонина Т в диагностике пациентов со СМА

Уровень тропонина Т считается важным маркером состояния сердечной мышцы: его повышение может быть связано с возможным повреждением миокарда. Однако только сердечно-сосудистыми заболеваниями роль тропонина Т не ограничивается: его повышенные концентрации наблюдаются также при многочисленных нервно-мышечных заболеваниях, включая спинальную мышечную атрофию (СМА). Эту закономерность удалось выявить при изучении детей и взрослых со СМА: повышение уровня тропонина Т наблюдалось у 61% пациентов. Особенно выраженными концентрациями тропонина Т отличались дети, особенно младенцы, с агрессивным фенотипом. У взрослых пациентов уровень тропонина Т коррелировал с разрушением мышц, а обратное снижение происходило на фоне терапии только среди подгруппы пациентов, у которых изначально был повышенный уровень тропонина. — Troponin T is elevated in a relevant proportion of patients with 5q-associated spinal muscular atrophy.

Источник: адаптировано из Wikipedia