Дайджест #5. Белки коал расширяют генетические горизонты. Новый лентивирусный вектор. Инфекционка

Одно из исследований, о котором мы расскажем в новом дайджесте, касается коал, а точнее, их иммунной системы. То, что эти любители эвкалипта защищаются от инфекций с помощью ретровирусов, было известно уже давно. Но вот «приручить» ретровирусы коал и создать на их основе лентивирусный вектор, чтобы ускорить производство препаратов для клеточной терапии, смогли лишь недавно. С этим вопросом и другими свежими исследованиями будем разбираться в новом дайджесте.

Онкология

Возможные причины устойчивости к клеточной терапии

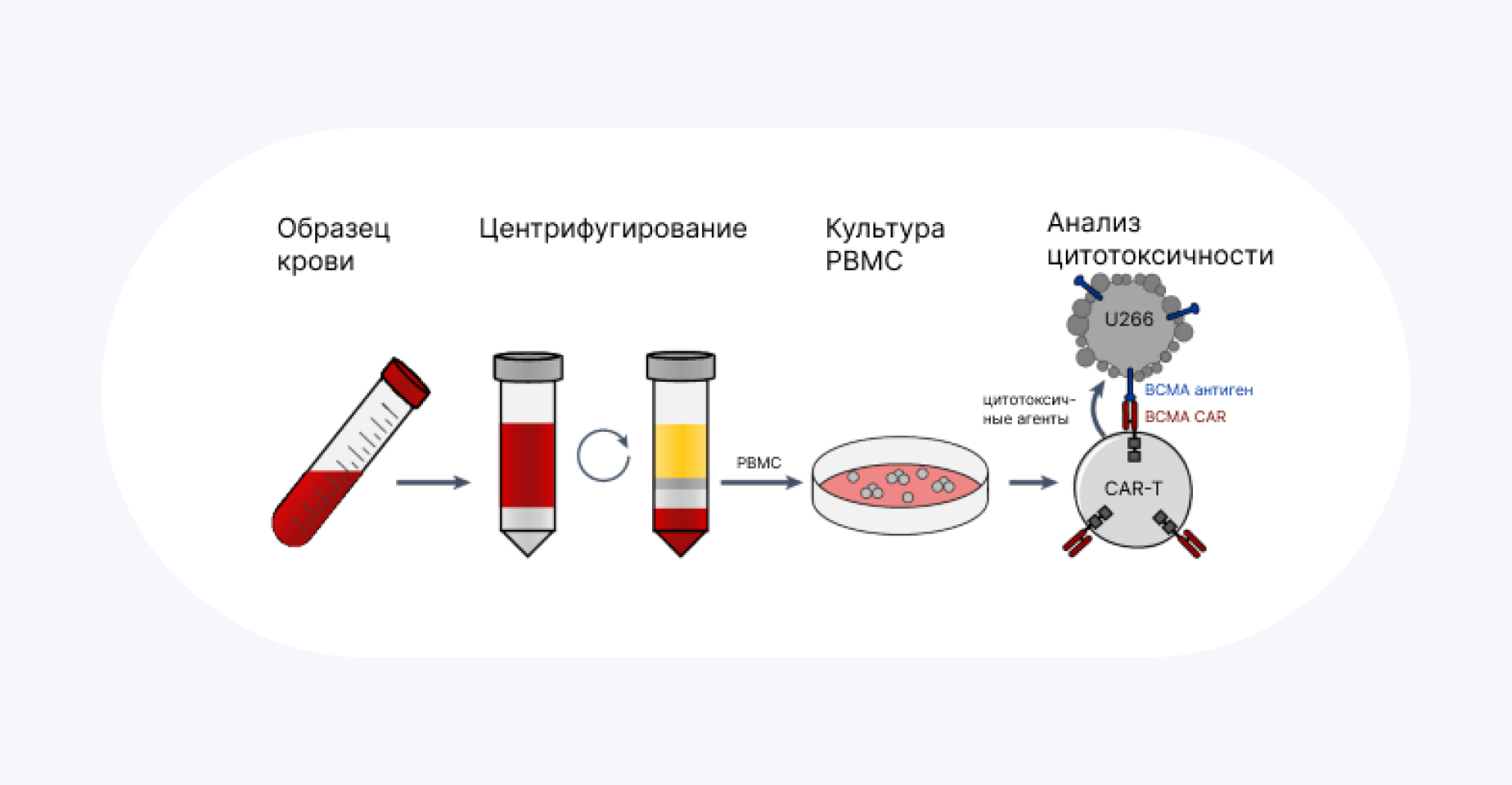

Ответ и дальнейшая устойчивость на воздействие терапии с помощью CAR-T-клеток все еще недостаточно изучены. Чтобы разобраться с тем, какие маркеры прогнозируют более устойчивый ответ на CAR-T-клетки, исследователи подвергли мультиомному анализу мононуклеары, выделенные из периферической крови и костного мозга, до и после инъекции CAR-T-клеток. Изучали резистентность клеток среди пациентов с рецидивирующей множественной меланомой. Выяснилось, что у тех пациентов, которые не ответили на лечение, повышалось количество моноцитов, экспрессирующих CD39, — это один из важных иммунных чекпоинтов, связанный с иммуносупрессией. А еще у таких пациентов были подавлены функции CD8+ Т-клеток и естественных киллеров (NK). Также ученые определили другие потенциальные мишени CAR-Т-клеток для иммунотерапии. Получается, что иммуносупрессивное микроокружение множественной меланомы во многом определяет устойчивость пациентов к CAR-T-клеточной терапии. — Single-cell multiomic dissection of response and resistance to chimeric antigen receptor T cells against BCMA in relapsed multiple myeloma.

Схема подготовки образцов для анализа цитотоксичности. Источник: адаптировано из Nature Cancer

Мультиомное исследование резистентности к CAR-Т-клеткам проводили на примере антигена BCMA (B-cell maturation antigen).

Обнаружен новый ингибитор для борьбы с миелолейкозом

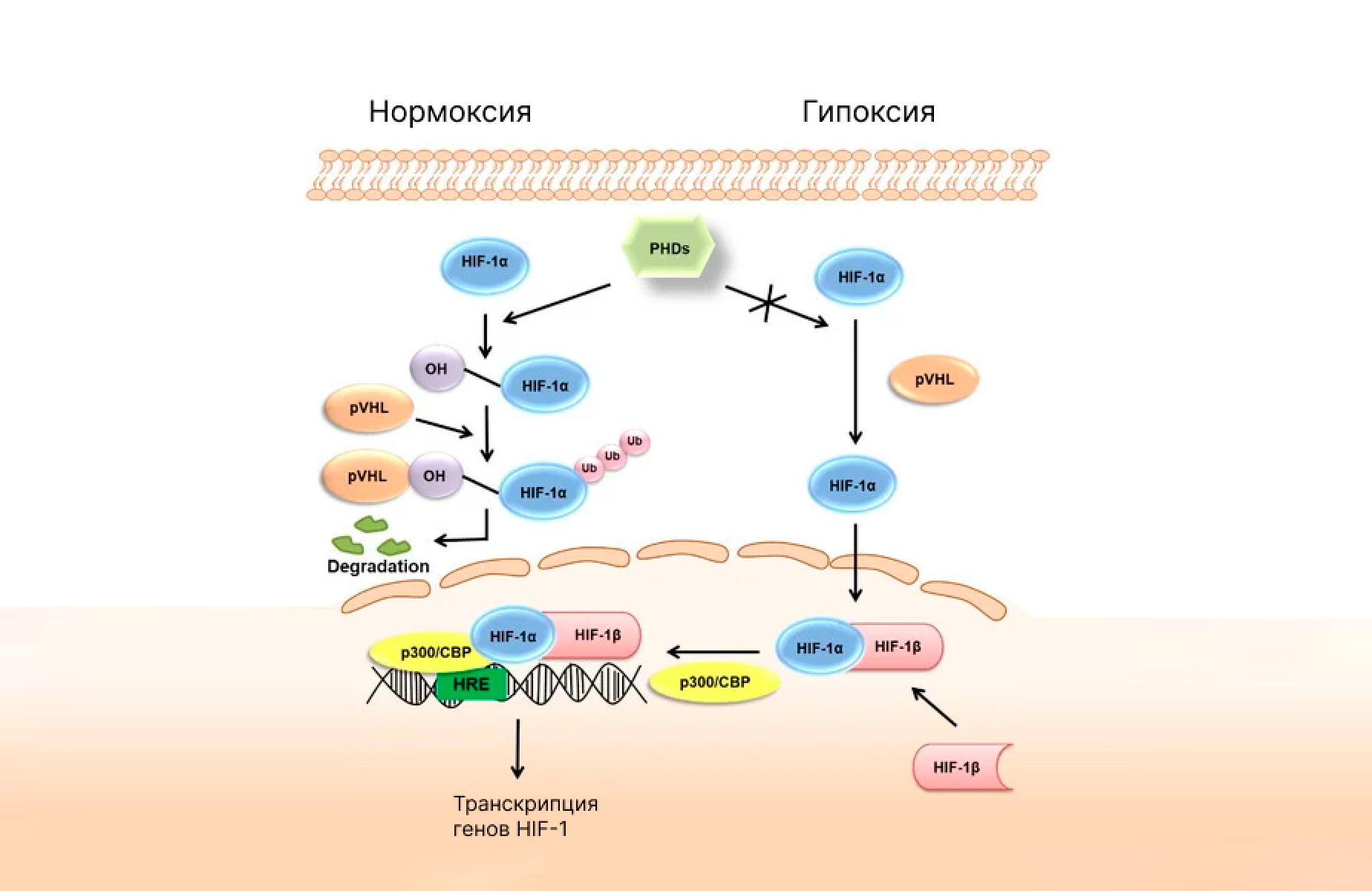

Острый миелолейкоз — рак крови и костного мозга — является вторым по распространенности видом детского лейкоза. К сожалению, это заболевание считается практически неизлечимым, поэтому исследователи активно разрабатывают новые методы лечения и пытаются понять причины его развития, чтобы создать таргетные средства терапии. Так, при развитии острого миелолейкоза важен фактор, индуцируемый гипоксией (HIF, hypoxia-inducible factor). Конкретно, инактивация факторов HIF-1α/HIF-2α способствует развитию острого миелобластного лейкоза. Получается, если каким-то образом выключить HIF, болезнь не будет прогрессировать. Недавно исследователям удалось обнаружить один из возможных «рычагов управления» HIF. Им оказались HIF-пролилгидроксилазы PHDs (HIF-prolyl hydroxylases), которые способствуют деградации HIF-1α/HIF-2α. Выяснилось, что генетическая инактивация пролилгидроксилаз Phd1/Phd2 блокирует запуск и прогрессирование острого миелобластного лейкоза, при этом не влияя на нормальный гемопоэз. Эти результаты открывают перспективы для применения новой стратегии борьбы с заболеванием у детей. — The selective prolyl hydroxylase inhibitor IOX5 stabilizes HIF-1α and compromises development and progression of acute myeloid leukemia.

Источник: адаптировано из MDPI

Регуляция активности HIF-1 в норме и в условиях гипоксии. При нормоксии HIF-1α гидроксилируется, благодаря чему pVHL удается его распознать, что в конечном итоге приводит к деградации HIF-1α. В условиях гипоксии HIF-1α, наоборот, остается стабильным: перемещается в ядро, где вместе с HIF-1β связывается с регуляторными элементами и проявляет транскрипционную активность.

Аутоиммунные заболевания

Необычная связь между рассеянным склерозом и псориазом

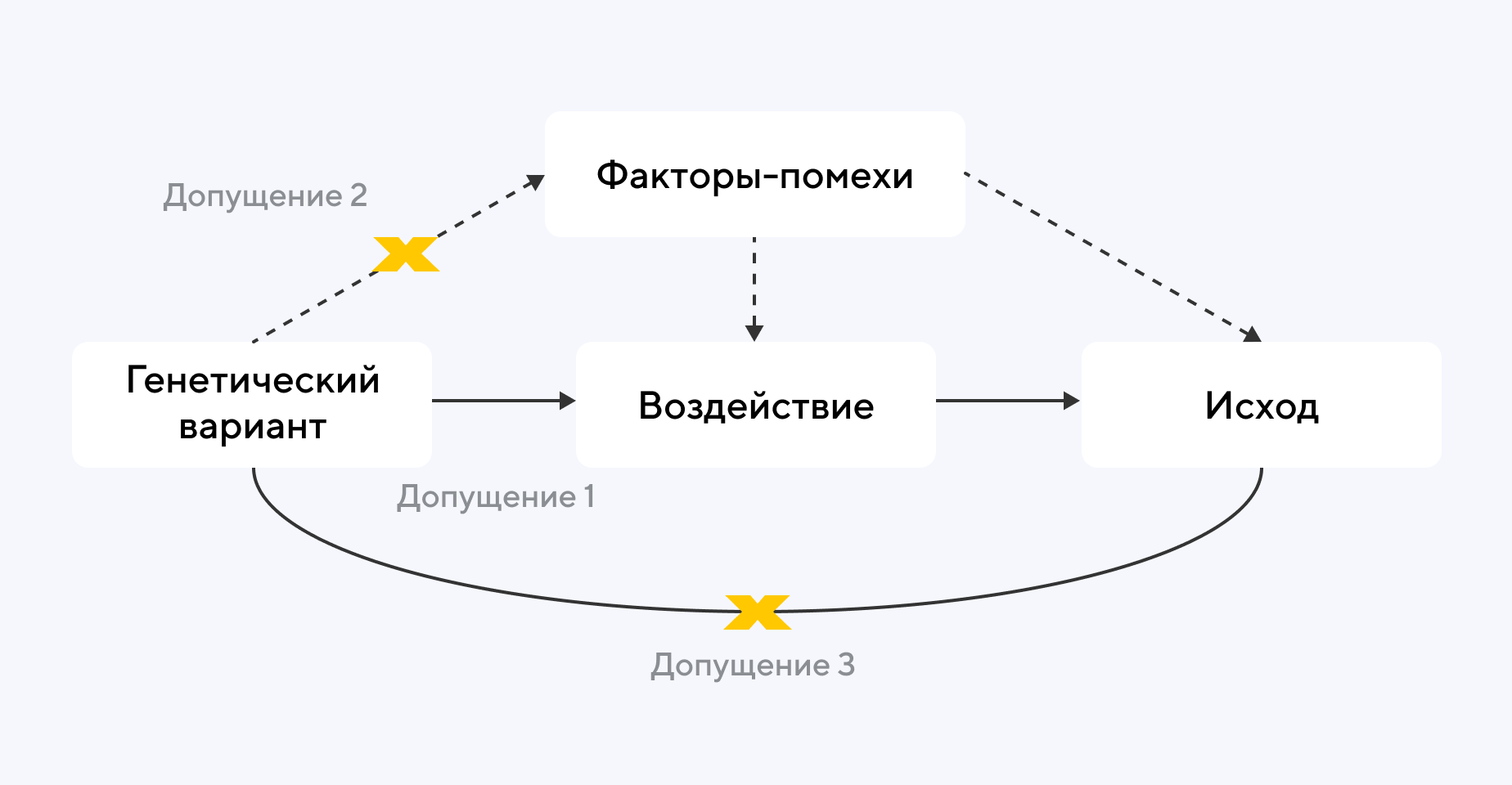

В недавнем исследовании, опубликованном в Nature, обнаружили возможную взаимосвязь между двумя аутоиммунными заболеваниями — рассеянным склерозом и псориазом. Ученые использовали менделевскую рандомизацию и генетическую корреляцию, чтобы оценить наборы полногеномных ассоциаций на больших выборках — 115 тысяч и 250 тысяч людей. Выяснилось, что генетическая предрасположенность к рассеянному склерозу снижает риск развития псориаза, и наоборот. Получается, между двумя этими заболеваниями существует обратная причинно-следственная связь. — Reverse causation between multiple sclerosis and psoriasis: a genetic correlation and Mendelian randomization study.

Источник: адаптировано из Nature Scientific Report

При использовании метода менделевской рандомизации используют три предположения, необходимые для следующих допущений:

1 — между инструментом и риском должна существовать сильная взаимосвязь;

2 — не существует никакой связи между генетическими вариациями и потенциально искажающими факторами, связанными с воздействием и исходом;

3 — генетическая изменчивость не влияет напрямую на результат.

Генная и клеточная терапии

Новый лентивирусный вектор для эффективной клеточной терапии

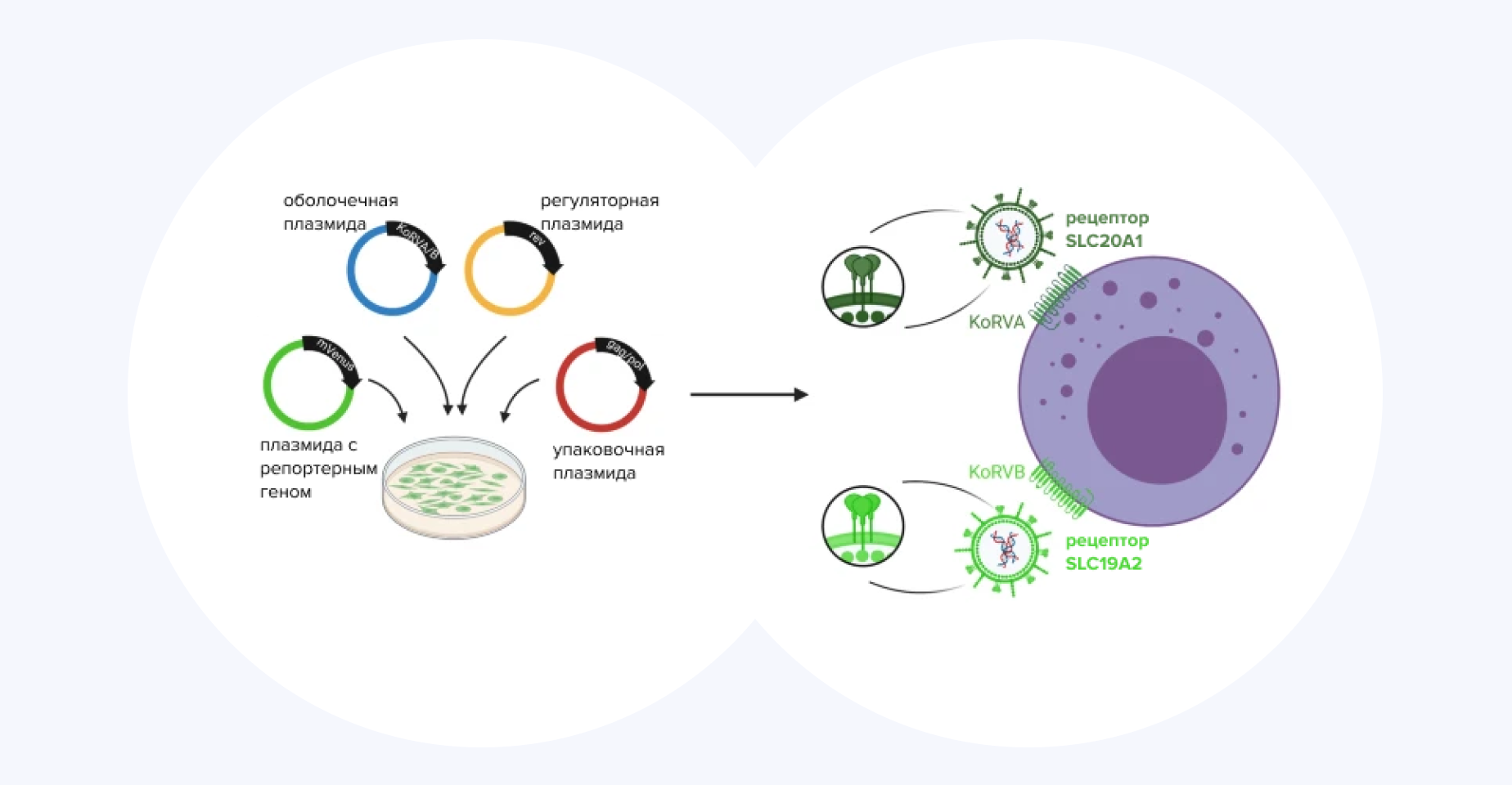

Лентивирусные векторные системы используют для доставки клеток, например макрофагов и естественных киллеров (NK-клеток), которые важны для клеточной терапии, в частности — для иммунотерапии рака. Однако этот метод лечения не избавлен от недостатков, таких как предварительная активация клеток для переноса и недостаточная эффективность трансдукции. Чтобы по возможности избежать этих минусов, ученые исследовали ранее почти неизученный подтип лентивируса на основе белка оболочки ретровируса коалы (KoRV, Koala Retrovirus). В отличие от других псевдотипированных векторов, оболочечная плазмида на основе KoRV показала более высокую эффективность при трансдукции NK-клеток, макрофагов М1 и В-клеток человека. Так, удалось достигнуть 80% экспрессии репортерного гена, который использовали в исследовании, причем этот показатель сохранялся в течение трех дней после переноса. Исследователи подчеркивают: благодаря высокой скорости трансдукции с помощью KoRV функциональность иммунных клеток сохраняется на высоком уровне, что критически важно при клеточной терапии злокачественных опухолей. — Development of KoRV-pseudotyped lentiviral vectors for efficient gene transfer into freshly isolated immune cells.

Источник: адаптировано из Nature Gene Therapy

В исследовании использовали упаковочную плазмиду gag/pol, регуляторную плазмиду rev, плазмиду с репортерным геном mVenus и оболочечную плазмиду KoRVA/B. Предполагается, что лентивирус проникает в иммунную клетку через рецептор SLC20A1 (в случае KoRVA) или SLC19A2 (в случае KoRVB).

Защита от инфекций с помощью AAV

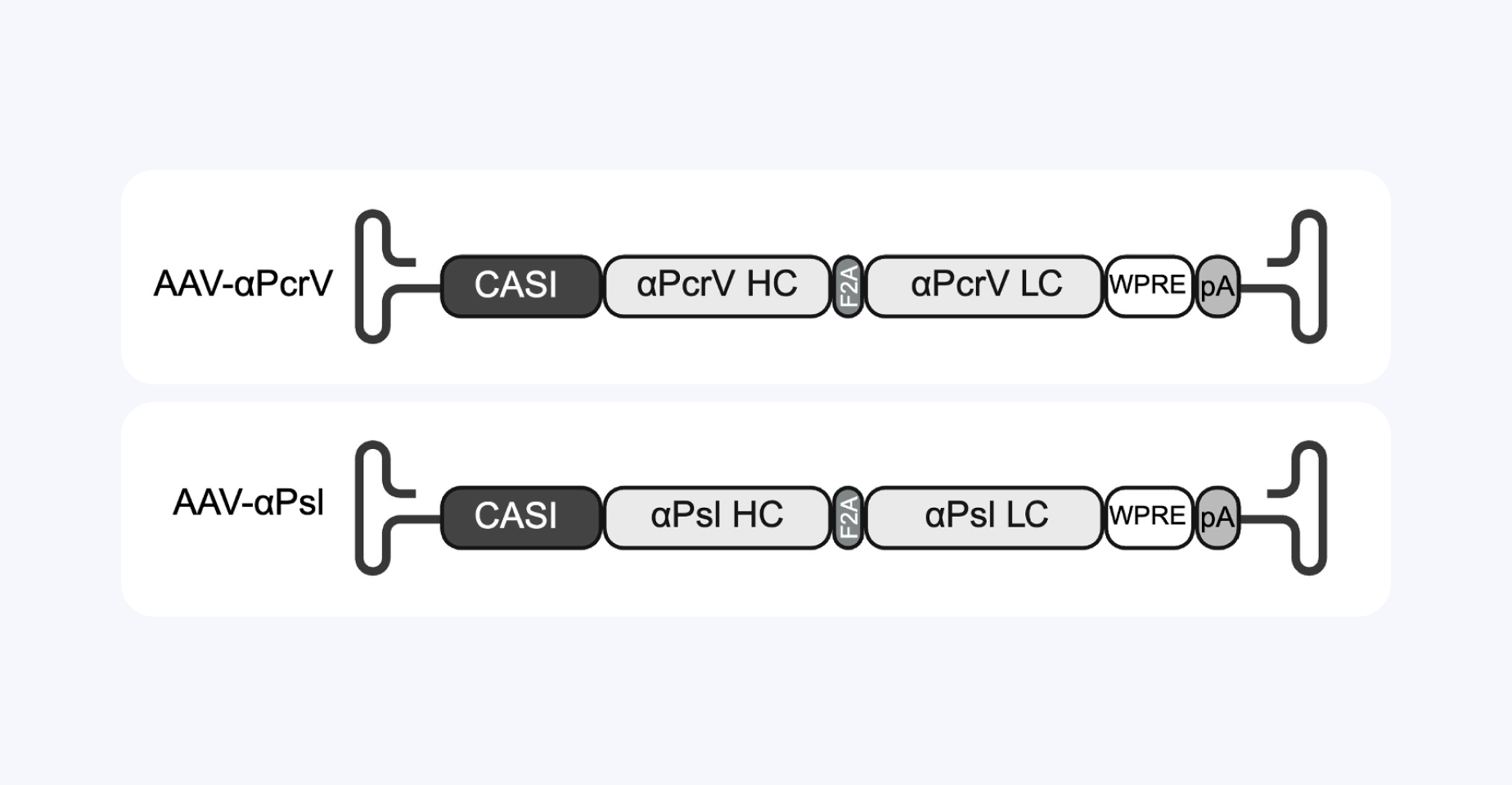

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — один из важных возбудителей внутрибольничных инфекций у людей. Сложность лечения заключается в том, что эта бактерия успела выработать высокую устойчивость к антибиотикам, а значит, необходимо придумывать новые способы борьбы с этим патогеном. Один из возможных способов избежать стойких инфекций — проводить иммунопрофилактику с помощью вектора на основе аденоассоциированного вируса (AAV), чтобы стимулировать выработку моноклональных антител. В новой работе исследователи с помощью AAV секретировали специфические антитела, нацеленные на внешние компоненты бактерии, — полисахарид Psl (Cam-003) и PcrV (V2L2MD), а также антитела MEDI3902. Внутримышечное введение AAV-αPcrV, AAV-αPsl и AAV-MEDI3902 мышам, зараженным летальной дозой синегнойной палочки, позволило в значительной степени снизить бактериальную нагрузку и распространение инфекции. Эти результаты открывают новые перспективы для дальнейшего изучения иммунопрофилактики с помощью AAV для лечения инфекций, связанных с устойчивыми бактериальными патогенами. — AAV-vectored expression of monospecific or bispecific monoclonal antibodies protects mice from lethal Pseudomonas aeruginosa pneumonia.

Конструкция высокоэффективных моноклональных антител, нацеленных на Psl и PcrV. Источник: адаптировано из Nature Gene Therapy