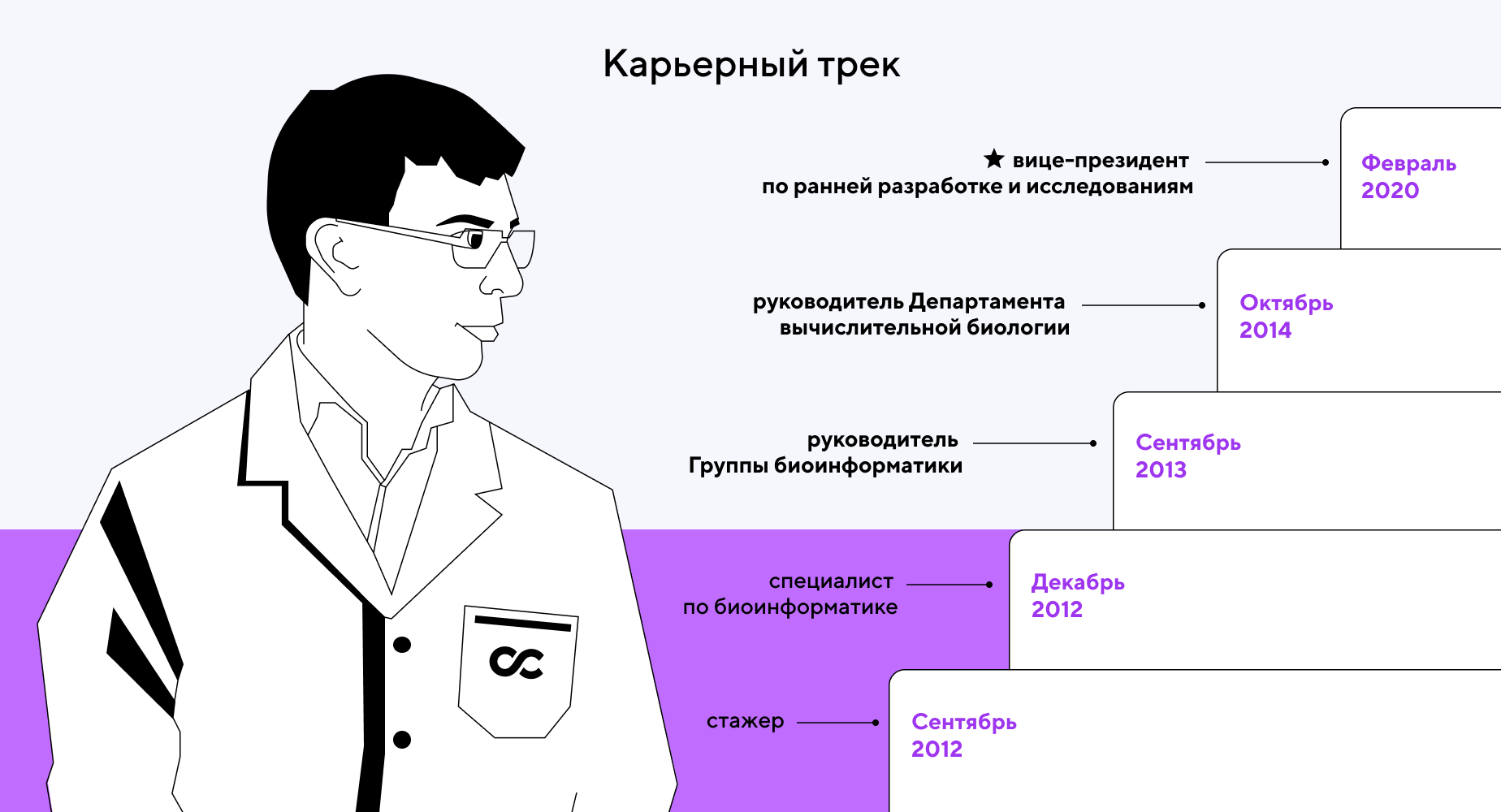

Прийти в компанию стажером и основать в ней новое направление, всего за 8 лет вырасти до топ-менеджера и стать одним из инициаторов крупнейшей трансформации ранней разработки — все это история вице-президента по ранней разработке и исследованиям BIOCAD Павла Яковлева. В своем интервью для B—News Павел рассказал о пути в науку, о плюсах российского образования и планах по развитию продуктового портфеля компании.

О поисках себя, биоинформатике, Германии и учебе в России

Паша, расскажи о себе: что привело тебя в науку?

Я родился в научной семье. Мои родители занимаются физикой: мама работает в ЦНИИ им. Крылова, делает атомные подводные лодки, папа — в газовой сфере. В моей семье все как минимум кандидаты наук, поэтому у меня не было даже шанса заниматься чем-то, кроме наукоемких вещей. Учился я в обычной школе и только в 8-м классе перешел в Губернаторский физико-математический лицей № 30 на Васильевском острове, после чего поступил на Факультет технической кибернетики Питерского Политеха (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Прим. ред.). Мне всегда казалось, что вещи, связанные с криптографией, математикой, информационной безопасностью, могут быть интересными. Туда я и пошел.

Но в итоге ты занялся биоинформатикой. Как так вышло? И где ты получил образование именно в этой области?

Во время учебы в университете меня «шатало» — быстро наскучивало то, чем я занимался, поэтому три или четыре раза я менял кафедры и начал работать в стартапах, IT-компаниях и даже около года в British Petrolium. Где-то к 3-му курсу я понял: заниматься абстрактной математикой или программированием мне неинтересно, хотелось найти им практическое применение. Оказалось, в Германии есть направление Naturwissenschaftliche Informatik — информатика в естественных науках, которое меня заинтересовало. Я решил, что после 4-го курса отправлюсь в магистратуру в Мюнстерский университет. Все складывалось, как я и планировал: я сдал экзамены, досрочно защитил диплом в Политехе и в августе должен был отправиться в Германию. Было начало июня, и до начала учебы делать мне было нечего. Наверное, поэтому я каждый день начал ходить на собеседования в компании или вузы в качестве развлечения. В это время друзья посоветовали мне Академический университет РАН, где открылась программа по биоинформатике: «Ты же ради этого уезжаешь в Германию. Посмотри, что там предлагают». Я сдал экзамен, прошел собеседования и, уже уходя, на крыльце встретил Колю Вяххи (Николай Вяххи, директор Института биоинформатики, сотрудник лаборатории алгоритмической биологии СПбАУ РАН, руководитель магистерской программы по биоинформатике в СПбАУ РАН. — Прим. ред.), куратора программы со стороны Академического университета. Мы почти полтора часа говорили про жизнь, науку и о том, чем хочется заниматься. Утром следующего дня я отозвал документы из Германии и решил, что учиться и заниматься биоинформатикой я буду в России.

Биотехнологии — лучшая сфера, какая только может быть. Она очень многогранная и безумно интересная. Ею можно заниматься всю жизнь и получать удовольствие от работы. Поэтому, если бы я мог выбрать любую профессию на Земле, я бы все равно выбрал то, чем занимаюсь сейчас.

О карьерном треке в BIOCAD, корпоративной сим-карте и вычислительной биологии

Расскажи подробнее о программе в Академическом университете и о том, как ты, еще будучи студентом, оказался на стажировке в BIOCAD?

Программа по биоинформатике в Академическом университете стала первой в России магистерской программой в этой области. Она появилась благодаря Павлу Певзнеру, создателю первого в мире геномного сборщика. На выигранный им мегагрант и была открыта эта программа. Там же, в Академическом университете, Певзнер открыл свою лабораторию, куда пригласил большое количество преподавателей со всего мира.

Программа была насыщенной и интересной. Каждый семестр необходимо было помимо учебы выполнять и научно-исследовательскую работу. Для этого к нам приглашали исследователей из различных организаций, который предлагали свои задачи. На первом курсе магистратуры одним из таких людей стал сотрудник BIOCAD. Он предложил задачу по гуманизации антител: нужно было изменить последовательности вариабельного домена антитела ламы так, чтобы они по всем критериям были максимально похожи на человеческие. Это было что-то совершенно новое, самый интересный проект. Так в сентябре 2012 года я оказался на стажировке в BIOCAD. В ходе работы мне удалось сделать алгоритм, который аннотировал вариабельные домены моноклональных антител и предлагал им замены. Этот алгоритм сразу же попробовали использовать в разработке оригинального препарата нетакимаб, который применяется для лечения псориаза, болезни Бехтерева и псориатического артрита.

То есть разработку студента сразу же применили в реальном проекте?

Да, перед научными сотрудниками это было достаточно легко защитить, но мне необходимо было также представить решение руководству. И вот я уже сижу в переговорной, куда зашли двое мужчин, один представился Романом, другой — Дмитрием (речь идет о Дмитрии Валентиновиче Морозове, основателе компании BIOCAD и ныне Председателе Совета директоров, и Романе Иванове, экс-вице-президенте по разработкам и исследованиям. — Прим. ред.). Я представил алгоритм, после чего они сказали: «А у нас еще есть задачки. Хочешь порешать?». Так я продолжил работать в BIOCAD сразу на двух проектах. Незаметно у меня появилось рабочее место, компьютер и даже корпоративная симка. Обладателем последней я стал потому, что Дмитрий Валентинович не смог до меня дозвониться, у меня не было денег на телефоне. На следующее утро мне вручили корпоративную симку. А в июне 2013 года я официально вошел в штат компании.

Как звучала твоя первая должность в BIOCAD? И как в итоге в компании появилось Направление биоинформатики?

Моя первая должность — специалист по биоинформатике. На старте я был один. Дмитрий Валентинович решил взять все это на личный контроль. Ему была интересна эта тема, и он хотел понять, стоит ли ее развивать в компании. Мне предложили собрать группу людей и попробовать разработать что-то стоящее. В течение месяца мы с командой из пяти человек создали инструмент для автоматической обработки высокопроизводительного секвенирования. Разработку представили Дмитрию Морозову. Он ответил: «Здорово. Иди в отпуск, вернешься — поговорим». Когда я вернулся, решение было принято, и 2 сентября 2013 года в компании появилась Группа биоинформатики. С тех пор это направление начало полноценно развиваться и с течением времени трансформировалось в Департамент вычислительной биологии, руководителем которого и стал я.

У меня было несколько историй, когда я отказался от возможности уехать за границу. На мою защиту уже в магистратуре приехал Павел Певзнер. После он предложил мне место в аспирантуре в Сан-Диего с возможностью работать в Genentech. Тогда я уже второй раз отказался уехать из России, решил остаться в BIOCAD и ни разу не пожалел об этом.

Что было самым сложным в начале, когда ты только начал работать?

Задачи были несложными. Это были «низковисящие фрукты». Все удавалось быстро, в компании, где раньше не было ничего из области биоинформатики, сделать что-то с большим влиянием на процесс достаточно просто. Сейчас команде Департамента вычислительной биологии гораздо сложнее. Все простые задачи решены, остались только сложные. Тогда самым трудным оказалось за месяц сделать законченный продукт. Довести все до конца — вот что самое сложное.

Как ты считаешь, какие личные качества помогли тебе за месяц собрать первый продукт?

У меня есть одно важное качество — умение собирать классную команду. Мне это удавалось в BIOCAD и на предыдущих местах работы. И еще мне было интересно делать продукт. Неважно как — с помощью биоинформатики, программирования или экспериментов в лаборатории. Мне был важен результат, который получается.

Думаю, именно с этим и связан весь мой путь в BIOCAD — мне приходилось выходить за рамки вычислительной биологии, потому что это лишь одна из частей общего процесса, а продукт делается большим количеством функций с разными компетенциями. А мне и хотелось, и до сих пор хочется делать именно продукт.

Какие три важнейших софт-скила позволили тебе пройти такой вдохновляющий путь в компании и стать вице-президентом?

Первый — это возможность окружать себя классными людьми. В одиночку сделать что-то крутое в области разработки лекарственных средств невозможно. Нужно обязательно опираться на команду, это главное. Второй — умение выходить за рамки привычных компетенций, покидать зону комфорта. И третий — это интерес к учебе. Я учусь до сих пор. Страх перед незнанием заставляет меня постоянно что-то узнавать.

Путь Павла в BIOCAD от стажера до топ-менеджера

Об Agile и планах на будущее

Ранняя разработка препаратов BIOCAD перешла на гибкое управление. Расскажи, откуда и почему появился Agile? Как проходит трансформация?

В ранней разработке было много проектов, которые шли по стандартному пайплайну. С одной стороны, это было логично: мы строили своего рода конвейер, где каждый занимается определенным этапом разработки. С другой — получалось, что у проекта нет команды, которая держит его в фокусе. Поэтому при возникновении проблем никто не знал, что с ними делать. И проекты закрывались.

Поэтому сначала я предложил на примере одного проекта попробовать создать для него выделенную команду, которая бы полностью отвечала за его раннюю разработку. Дмитрий Валентинович (Председатель Совета директоров BIOCAD. — Прим. ред.) дал нам «зеленый свет». Спасибо большое команде первопроходцев за то, что они согласились на этот эксперимент и показывали классные результаты. Благодаря гибким методологиям у них получилось быстрее выполнять стандартные операции — то, что мы раньше делали месяцами, теперь занимало недели.

Стало очевидно: необходимо трансформировать всю раннюю разработку. Но тут тоже крылась проблема: если вы работаете с одной командой — все получается красиво, когда речь идет о построении системы из таких команд — тут возникают сложности. Есть уникальные компетенции, оборудование или вообще процессы, которые экономически целесообразнее делать во внешних сервисах. Поэтому нам нужна была концепция, позволяющая комбинировать продуктовые команды и общие сервисы. Тут нам помог Саша Амосов (сейчас — вице-президент по организационной трансформации. — Прим. ред.), который рассказал о концепции работы Spotify. Мы все изучили, написали первый документ Agile Research Guideline и начали трансформацию. С тех пор весь процесс разработки, от идеи до появления результатов in vivo, выделился в самостоятельное направление в компании.

Когда мы говорим о гибких методологиях, важно подгонять методологию под процесс, который дает результаты. Сейчас все, что происходит в ранней разработке, стало прозрачнее и понятнее. У нас есть проекты, команды, которые за них отвечают, дайджест ранней разработки, где мы рассказываем обо всем, что происходит, и квартальная встреча, где мы подводим итоги. Проекты стали идти быстрее, а команды сами выбирают проекты, которыми будут заниматься. Поэтому шансов на то, что молекула в итоге будет получена, стало больше. Но впереди еще много работы, которую предстоит проделать.

Главное преимущество российских разработок в сфере биотехнологий — это то, что в России делать оригинальные препараты дешевле, чем во всем мире.

BIOCAD может разрабатывать эффективные оригинальные препараты не только дешевле, но и быстрее, чем крупные мировые компании. Это связано с тем, что BIOCAD остается гибкой в принятии стратегических решений. Это преимущество, которое нужно сохранять как можно дольше.

Еще одно преимущество, на мой взгляд, — российская система образования, которая дает очень хорошую фундаментальную базу и оставляет возможность переключаться между областями.

О перспективах и научном сотрудничестве

Давай немного проговорим о партнерстве с научными институтами. Какой стратегии в этом направлении BIOCAD будет придерживаться?

У нашей компании огромное количество соглашений с различными академическими учреждениями. В Направлении ранней разработки есть Департамент научного развития, который занимается взаимодействием с научными институтами. В настоящий момент все партнерства мы реализуем в рамках двух государственных программ: Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий и комплексной программы в области иммуноонкологии. Все наши партнерства мы стараемся структурировать, ориентируясь на участие в этих программах. Также у нас появилась оценка на предмет необходимости сотрудничества. В целом Департаментом научного развития сделана колоссальная работа: в сжатые сроки им удалось построить систему взаимодействий. Еще одно из направлений деятельности — это интеграция академической науки в наши продуктовые проекты. Одним из наиболее ярких и успешных примеров такой интеграции можно назвать наш препарат для терапии болезни Бехтерева — Трибувиа® (МНН сенипрутуг). Это оригинальный, первый в классе препарат с уникальным механизмом действия.

Раз уж мы заговорили о продуктовых проектах, как ты видишь на перспективу развитие продуктового портфеля BIOCAD?

Сейчас мы стали компанией с оригинальными препаратами. Все продукты, которые мы закладываем в пайплайн, должны быть ориентированы на следующий шаг — следующие в классе, лучшие в классе и первые в классе препараты. Это препараты, которые доказуемо лучше, чем что-то, что было до нас. Они формируют стратегию того, как человек будет двигаться к выздоровлению. Это значит, что мы будем концентрироваться на конкретных нозологиях и формировать «пакетные предложения» из комплекса препаратов, которые позволят человеку справиться с его недугом. Поэтому главная задача в создании нового продуктового портфеля — определение терапевтических областей, в которые мы пойдем, чтобы все проекты были тесно взаимосвязаны друг с другом.

Если говорить о количестве оригинальных препаратов и биоаналогов в нашем портфеле, то в ближайшие 5 лет хотелось бы прийти к их равному соотношению, 50 на 50. А дальше делать акцент на увеличении количества оригинальных продуктов. Также хочется, чтобы этот портфель был более сфокусированным на конкретных терапевтических областях. Мы уже определились с тем, в каких областях мы в первую очередь будем действовать и какие области в первую очередь пополнять.