Платформенные препараты: как из одной технологии получают серию лекарств

Сотрудники лабораторий, словно профессиональные программисты, «переписывают код» привычных молекул и лекарств, настраивая их на новые биологические цели — от вирусных белков до опухолевых клеток. Такое стало возможным благодаря универсальным платформенным технологиям, на основе которых делают целые семейства лекарств. И если раньше путь от поиска мишени до выхода препарата на рынок растягивался на десятилетия, то сегодня он занимает всего пару лет. Как науке удалось изменить будущее фармы, читайте в статье.

Платформы для разработки лекарств «под ключ»

Платформенные препараты — это лекарства, создаваемые на основе одной и той же технологической платформы1, 2. Это универсальная технология или набор методов, которые используют для разработки лекарств с похожей структурой, механизмом действия или способом доставки. Например, на одной платформе мРНК-вакцин можно получить вакцины сразу против нескольких вирусов, а на платформе моноклональных антител — создать десятки антител с разной специфичностью.

Платформенная технология работает следующим образом:

- Выбирает биомолекулу с нужной специфичностью и аффинностью к целевому антигену, например, из библиотеки антител.

- Предлагает способы улучшить стабильность, уменьшить иммуногенность, повысить сродство к мишени, ускорить культивирование или сделать его более качественным.

- Анализирует качество биомолекулы и ее свойства.

- Моделирует взаимодействие полученной биомолекулы с мишенью и предсказывает результат.

Собирать из готовых блоков: как наука научилась играть в конструктор

С чего всё началось. В 1975 году Жорж Кёлер и Сезар Мильштейн создали гибридому: объединили опухолевую клетку миеломы с B-лимфоцитом из селезенки иммунизированной мыши. В результате гибридная клетка получила от здоровой возможность вырабатывать антитела, а от злокачественной — способность к неограниченному делению. Так ученым удалось получить моноклональные антитела, и за свое открытие в 1984 году они получили Нобелевскую премию по физиологии.

Первые модификации. В 90-е годы прошлого века эксперты пробовали новые методы работы с рекомбинантной ДНК, чтобы создать модифицированные моноклональные антитела. Это высокоспецифичные белки со сверхспособностями: они быстрее находят антиген, прочнее с ним связываются и реже вызывают ненужные в этот момент иммунные реакции. Для этого специалисты использовали «каркас» антитела с постоянной структурой, меняя только участки, отвечающие за связывание с антигеном. Так они получили десятки других антител, которые были специфичны к разным биологическим мишеням.

Таким образом, моноклональные антитела стали первым «платформенным конструктором»: ученые начали использовать его снова и снова, меняя лишь пару деталей.

Медицинское Lego. В 2000-х в лабораториях появляются компьютеры, на которых эксперты тестируют тысячи соединений и моделируют их взаимодействие с биологическими мишенями с помощью компьютерного докинга и виртуального скрининга3. С этого времени работа с платформенными технологиями ускоряется и становится более системной: теперь ученые могут создавать более сложные препараты.

Настоящее технологии. Методика продолжает развиваться и помогает фармкомпаниям быстро реагировать на новые угрозы. Это происходит благодаря ИИ-инструментам и улучшенным компьютерным алгоритмам.

Например, когда мир захлестнула пандемия COVID-19, благодаря платформенному подходу ученым удалось быстро разработать вакцину. Они использовали уже готовую технологическую «площадку», добавляя в нее лишь генетический код вируса. В результате препарат был создан не за годы, а всего за несколько месяцев — настоящая победа науки и биоинженерии.

Платформенные решения: отличия от привычной разработки

Создание лекарств на платформах отличается от классической разработки препаратов. В таблице рассмотрели основные различия.

Платформенный подход выглядит вдохновляюще: с ним лекарства создаются быстрее, а вместо одного препарата ученые получают целую серию. Но у технологии есть свои нюансы.

Первый. Классические препараты часто представляют собой малые молекулы — этапы их синтеза и стандартизации хорошо отработаны. Платформенные препараты — это сложные белковые или нуклеиновые молекулы, некоторые из которых особенно чувствительны к производственным условиям. Например, мРНК-вакцины сохраняют свою стабильность только при низких температурах, а значит, для них нужны особые условия хранения.

Второй. В случае классических препаратов стандарты и требования к документации, как правило, унифицированы. А для платформенных биопрепаратов регуляторы нередко запрашивают нестандартные сведения — например, дополнительные данные по платформе и валидации. Всё это может приводить к сложностям при выводе лекарства на рынок.

Третий. Платформенные препараты часто требуют более интенсивного постмаркетингового наблюдения — сбора и анализа данных о безопасности и эффективности лекарства после того, как оно вышло на рынок. У пациентов потенциально могут возникнуть нежелательные реакции, которые ранее не встречались у «лекарства-родителя».

И конечно, создание платформ требует серьезных вложений в квалифицированных специалистов и оборудование — например, в биореакторы для культивирования клеток, вырабатывающих антитела. И это по силам не всем фармкомпаниям.

Какие препараты разрабатывают на платформах

Платформенные лекарства можно разделить на несколько типов в зависимости от используемой технологии и механизма действия:

- малые молекулы;

- биологические препараты, например антитела и другие макромолекулы;

- вакцины.

Далее расскажем о каждой области применения подробнее.

Малые молекулы

Это химические соединения с относительно небольшой молекулярной массой. Они легко проникают через клеточные мембраны и взаимодействуют с биологическими мишенями внутри клетки, например рецепторами или ферментами. За это их и любят ученые: на базе молекул можно создать лекарства, которые помогут в лечении разнообразных заболеваний.

Среди малых молекул, на платформе которых создали другие лекарства, можно выделить:

- пиридин — на его основе синтезированы противотуберкулезный препарат изониазид и витамин B3 (никотинамид);

- имидазол — основа для создания противогрибкового препарата кетоконазола;

- пиперазин — на его базе разработали ряд антигельминтных препаратов, например мебендазол.

Биологические препараты

С помощью платформенной методики получают моноклональные антитела — высокоспецифичные белки, которые связываются с определенными мишенями в организме, например опухолевыми клетками5. А также рекомбинантные белки — гормоны, факторы роста и ферменты.

Платформенные вакцины

В качестве основы выступает одна и та же базовая технология, например мРНК или векторной вакцины. Чтобы создать новую вакцину, ученые меняют кодирующий ген или антиген на соответствующий новому вирусу или бактерии.

Платформенная мРНК-вакцина работает так же, как и обычная. В вакцине есть мРНК, которая кодирует белок вируса. После введения препарата мРНК попадает в клетки, и те начинают самостоятельно синтезировать этот вирусный белок. Иммунная система распознает белок как чужеродный и вырабатывает иммунный ответ.

Платформенная векторная вакцина работает иначе. В качестве основы здесь используют вирусный вектор — ослабленный или модифицированный вирус, который не вызывает заболевания у человека. В этот вектор вставляют ген, кодирующий антиген патогена, например белок вируса. После введения вакцины вектор проникает в клетки и заставляет их производить этот антиген. Иммунная система распознает антиген как чужеродный и запускает иммунный ответ — вырабатывает антитела и активирует Т-клетки8. При следующем контакте с настоящим патогеном иммунная система быстро его уничтожит.

Где еще применяют платформенные технологии

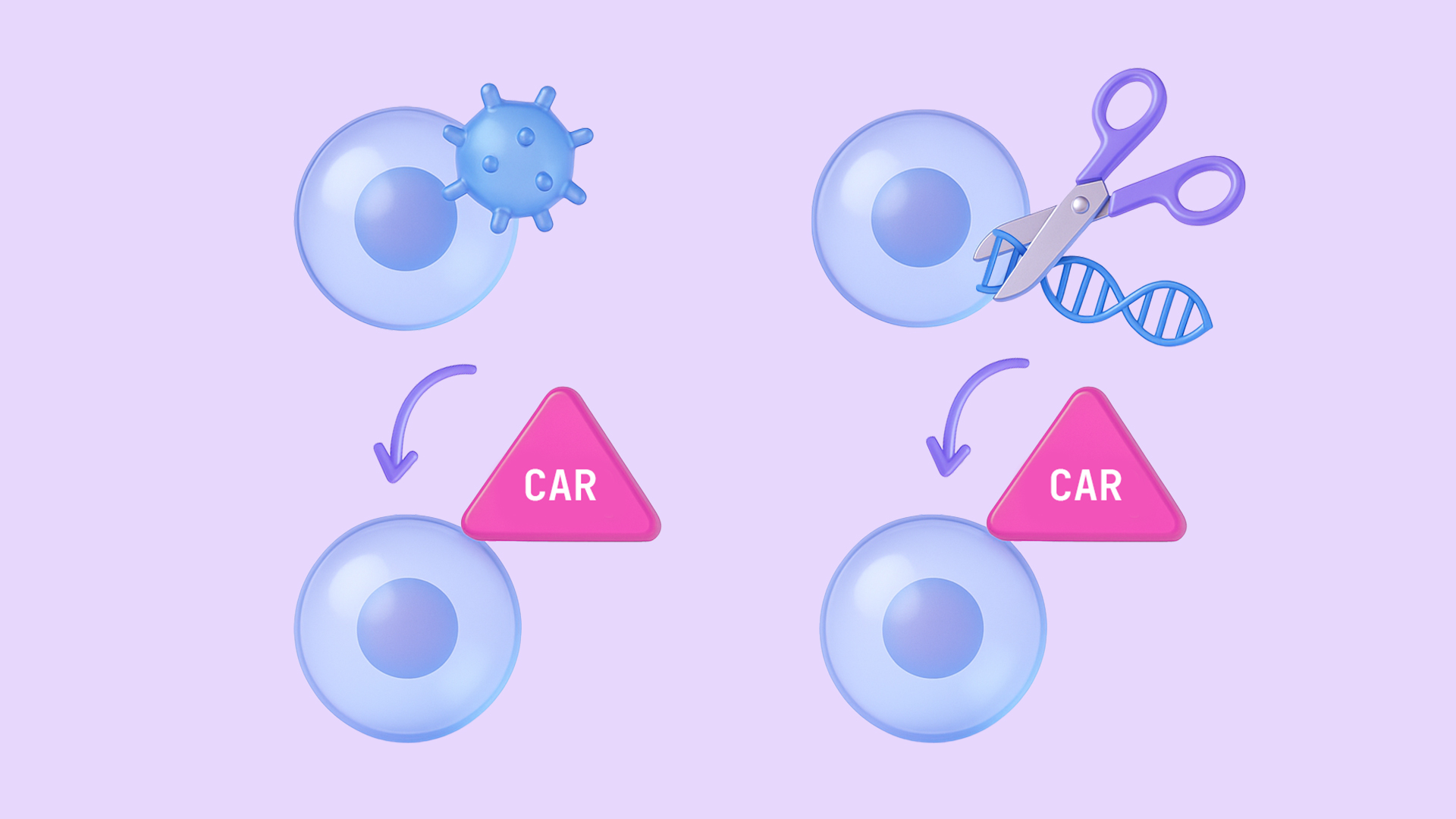

Ученые используют их в клеточной терапии — для модификации клеток, чтобы они лучше реагировали на лечение. Так происходит при разработке CAR-T-клеток для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Сначала из периферической крови пациента специалисты получают Т-лимфоциты. А затем вводят в них ген, кодирующий химерный антигенный рецептор (CAR). Это «датчик» на поверхности Т-клетки, который помогает ей находить и атаковать опухолевые клетки.

CAR добавляют к Т-клетке двумя способами: с помощью вирусных векторов, например ретровирусных, или благодаря генетическому редактированию CRISPR-Cas96, 7. Так Т-лимфоциты становятся CAR-T-клетками.

Затем они размножаются в специальных условиях и после оценки безопасности вводятся обратно пациенту. В организме CAR-T-клетки распознают антиген в опухолевых клетках и вызывают их гибель.

Методика сама по себе инновационная. Но с помощью платформенных методов ее можно сделать еще эффективнее. Ученые меняют конструкцию CAR-рецептора и делают его более специфичным для конкретной опухоли. Так на базе CAR появился рецептор CD19 для борьбы с В-клеточной лимфомой и BCMA для лечения множественной миеломы9.

Как это делают в BIOCAD

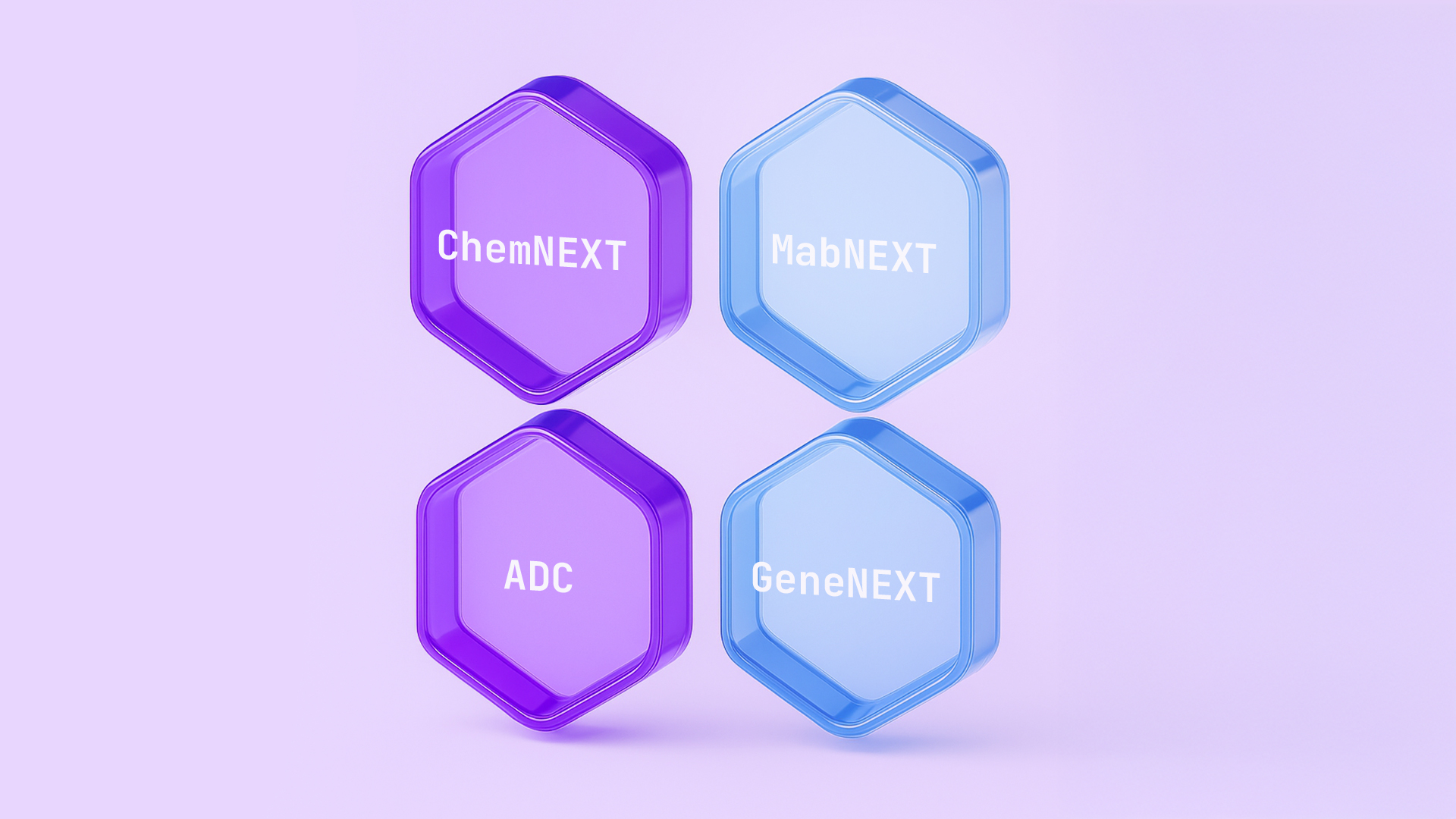

Веха платформенного развития и перехода на разработку оригинальных продуктов началась в компании в 2011 году. В это время в BIOCAD стали применять первую платформенную технологию MabNEXT.

Еще в 2010-х годах платформа неоднократно признавалась самой технологичной в стране. И это неспроста: на ней были созданы все оригинальные антитела, разработанные BIOCAD, — Эфлейра®, Илсира®, Фортека®, Ивлизи®, Трибувиа® и Нурдати®.

Сегодня платформу используют для создания инновационных лекарственных препаратов на основе моноклональных антител, которые применяют для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Некоторые из них, first-in-class антитела, как, например, Трибувиа® — первый в мире препарат, потенциально способный остановить развитие болезни Бехтерева. В данный момент на разных стадиях разработки и клинических исследований находятся еще три аналогичных проекта, каждый из которых может стать first-in-class лекарством.

В 2014 году в компании начали применять ChemNEXT — платформу для получения низкомолекулярных противоопухолевых препаратов. А спустя два года запустили GeneNEXT для in vivo и ex vivo генной терапии и создания рекомбинантных терапевтических векторов.

На еще одной платформе, ADC, создаются препараты нового поколения — антитело-конъюгаты для лечения онкологических заболеваний. Это проект, где специалисты компании объединяют два подхода: разрабатывают моноклональное антитело и добавляют к нему химические вещества с помощью синтеза.

Будущее платформенных решений

Платформенные технологии сокращают сроки разработки новых препаратов, и в ближайшее время это преимущество только усилится. В биотехнологиях всё активнее используют ИИ и машинное обучение для обработки больших объемов данных — от анализа структур биологических мишеней до клинических исследований.

Платформы будут чаще использовать донорские или собственные клетки пациента для создания таргетированных препаратов. Век персонализированной медицины уже не за горами.

И наконец, благодаря инновациям в области генной инженерии и синтетической биологии ученые смогут создавать лекарства против ранее неизлечимых патологий — от онкологических и аутоиммунных до нейродегенеративных заболеваний.