Почему иммунная система может напасть на себя?

Расскажем, что такое аутоиммунные заболевания, почему они возникают и можно ли их вылечить.

От аутоиммунных заболеваний страдает более 10% населения Земли. Но эти болезни все еще остаются одними из самых загадочных и плохо изученных. До сих пор даже не установлено, сколько всего существует аутоиммунных заболеваний и какие именно расстройства можно называть аутоиммунными1, 2.

Что такое аутоиммунные заболевания

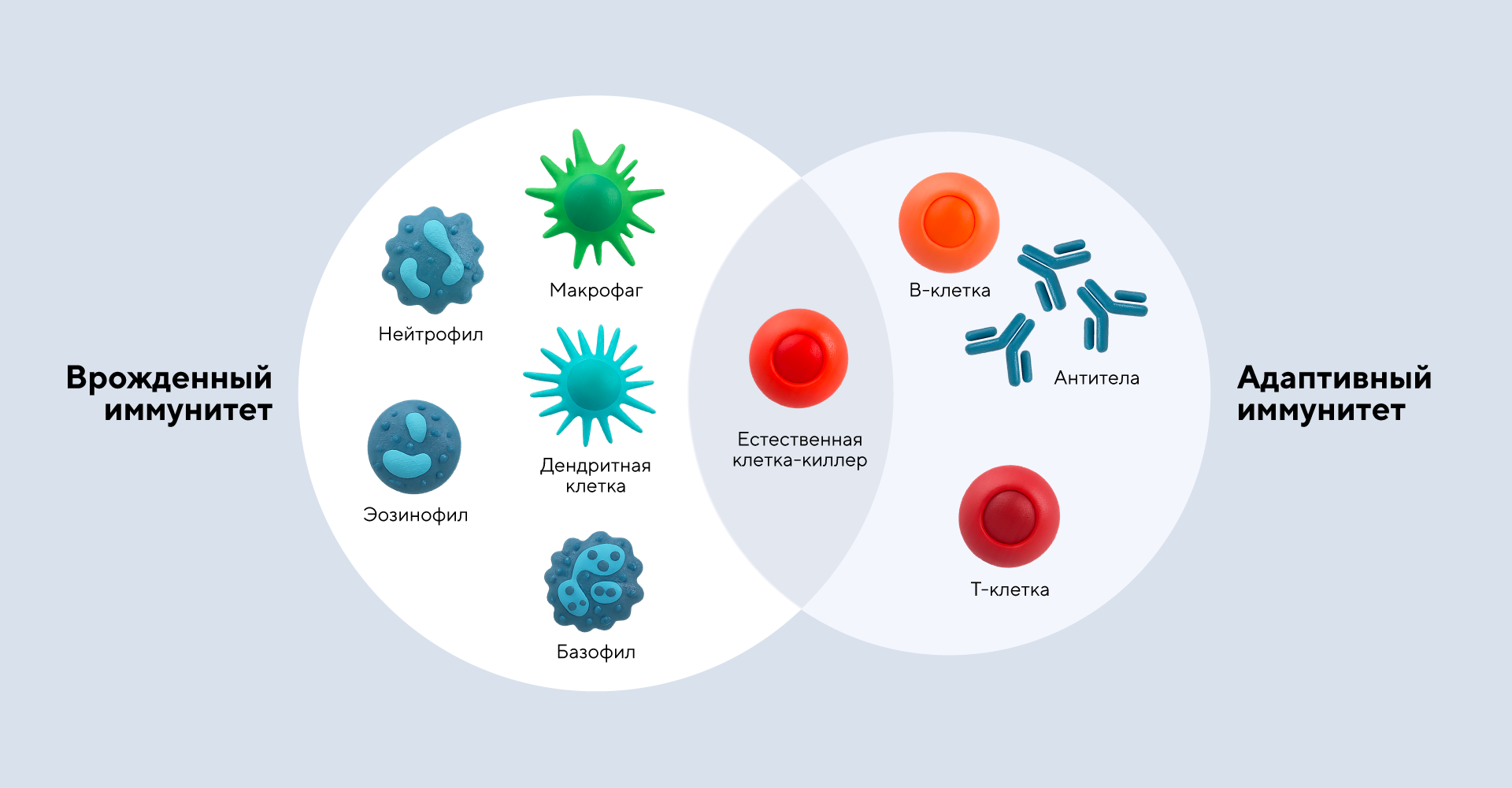

Иммунная система состоит из двух частей: врожденной и приобретенной (адаптивной)4.

Врожденная и адаптивная иммунная система

Врожденная иммунная система — первая линия обороны от патогенов, таких как вирусы и бактерии, которые проникают в организм через верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или кожу. Врожденный иммунитет действует быстро, но всегда одинаково, иммунологическая память не формируется. Поэтому другое название этой части иммунной системы — неспецифическая.

Врожденный иммунитет обеспечивают клетки и вырабатываемые ими белки — цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкин 1, интерлейкин 6 и др.). Бактерии и вирусы, проникшие в организм, могут быть немедленно остановлены фагоцитами разных видов: макрофагами, нейтрофилами, эозинофилами и др. Фагоциты известны как «мусорщики». Они захватывают патогены и «переваривают» их.

Еще одна часть врожденной иммунной системы — естественные клетки-киллеры, которые обнаруживают и уничтожают клетки, инфицированные вирусом, и опухолевые клетки. Белки врожденной системы отвечают за дальнейшую активацию иммунитета.

Работа врожденной иммунной системы всегда связана с возникновением воспаления в месте ее действия.

Адаптивная иммунная система состоит из антител, Т- и В-клеток и цитокинов — сигнальных белков. Включается тогда, когда врожденный иммунитет не справляется с опасностью.

Среди Т-лимфоцитов выделяют популяцию Т-хелперов. Они необходимы для активации и координации работы других клеток адаптивной иммунной системы. Некоторые Т-хелперы со временем становятся Т-клетками памяти, которые «запоминают» патоген и при его повторном попадании в организм быстро запускают мощный иммунный ответ. Другой вариант Т-клеток — цитотоксические. Их работа состоит в обнаружении и уничтожении опухолевых клеток и клеток, инфицированных вирусами.

B-клетки активируются T-хелперами и вырабатывают антитела (иммуноглобулины), представляющие собой белки в форме буквы «Y». Некоторые из активированных B-клеток также превращаются в В-клетки памяти. Эти клетки памяти играют важную роль в формировании длительного иммунитета.

Антитела узнают патогены, прикрепляются к ним и привлекают клетки иммунной системы для уничтожения «захватчика». Иногда само связывание антитела приводит к инактивации патогена. Белки цитокины обеспечивают связь между компонентами адаптивной иммунной системы4, 5.

Термин «аутоиммунное заболевание» возник в 1950-х годах. И первоначально его применяли к любым патологическим процессам, при которых иммунная система атакует ткани собственного организма. При этом в большинстве случаев имели в виду сбои в работе адаптивного иммунитета, когда организм вырабатывает Т- и В-клетки, принимающие за патогены ткани своего же организма.

К концу XX века стало понятно, что нападение иммунной системы на собственный организм не всегда связано с нарушениями адаптивных иммунных реакций. Иногда к заболеванию приводят нарушения неспецифического врожденного иммунитета, которые провоцируют воспаление, выливающееся в разрушение тканей. Такие патологические состояния стали называть аутовоспалительными.

Существуют заболевания, например семейная средиземноморская лихорадка или болезнь Бехчета, которые имеют явно аутовоспалительную природу. Другие — рассеянный склероз и системная красная волчанка — точно являются аутоиммунными расстройствами. Однако в некоторых случаях различение между аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями затруднено, поскольку нарушения работы врожденной иммунной системы становятся предпосылкой для запуска ошибочного адаптивного иммунного ответа1.

Сегодня научное сообщество не может установить четкие правила разграничения аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний. Поэтому обычно аутоиммунными называют любые расстройства, при которых иммунная система наносит вред собственному организму, с преобладанием активации приобретенного (адаптивного) иммунитета. Более того, в последнее время стало понятно, что некоторые заболевания (атеросклероз, болезнь Паркинсона), которые медицинская наука ранее не считала аутоиммунными, на самом деле имеют аутоиммунные корни1. Аутовоспалительный процесс, в свою очередь, связан с генетически детерминированной (или индуцированной) активацией врожденного иммунитета6.

Почему возникают аутоиммунные расстройства

Точные причины нападения иммунной системы на собственный организм пока не определены. Известно, что ошибки адаптивной иммунной системы связаны с нарушениями процесса уничтожения аутоиммунных клеток.

Адаптивная иммунная система включается в работу тогда, когда неспецифический иммунитет не может побороть «захватчика». Адаптивный иммунитет работает медленнее врожденного, зато действует точечно (специфично) — бьет точно в цель по конкретному патогену. Но для того чтобы атаковать «захватчика», адаптивная иммунная система сначала должна с ним познакомиться и выработать Т- и В-клетки, которые будут безошибочно распознавать именно тот патоген, с которым они должны бороться5.

Патогенов существует неисчислимое множество, и некоторые из них напоминают белки самого организма. Поэтому иммунная система может создавать Т- и В-клетки, которые предназначены для «чужеродных агентов», но способны атаковать собственные ткани. В норме такие клетки отсеиваются и уничтожаются. При аутоиммунных заболеваниях процесс отсеивания дает сбой, и иммунные клетки, направленные против собственных молекул, выживают, размножаются и включаются в работу1, 7, 8.

Существует несколько теорий о том, почему отсеивание аутоиммунных клеток адаптивной иммунной системы не срабатывает.

- Одна из теорий утверждает, что в аутоиммунных заболеваниях повинно большое сходство некоторых патогенов и собственных тканей. Существуют микробы и вирусы, которые так похожи на клетки организма, что иммунной системе не удается их различить. И клетки, направленные против таких «захватчиков», одновременно атакуют и собственные ткани.

- Другая теория заключается в том, что иммунные реакции у людей с аутоиммунными заболеваниями развиваются слишком быстро и интенсивно. Иммунная система любого человека иногда может ошибиться и отреагировать «на себя». Но такая реакция обычно слабо выражена и легко подавляется. А вот у людей с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям эта ошибочная реакция оказывается столь яркой, что организм уже не может с ней справиться. Эту гипотезу подтверждают многочисленные исследования, которые выявляют гены, связанные с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям. Например, частота диабета 1-го типа возрастает с 0,4% среди населения в целом до 5% у людей, имеющих члена семьи с этим заболеванием. Предполагается, что с каждым аутоиммунным заболеванием связаны десятки, а возможно, и сотни генов.

- Третья гипотеза говорит, что к аутоиммунным заболеваниям может приводить чрезмерная активация иммунной системы инфекцией. После контакта с некоторыми патогенами иммунная система активизируется до такой степени, что уничтожает буквально всё подряд.

Какая из этих теорий верна? Отчасти все? Или, напротив, ни одна? Пока точно неизвестно. Как и не установлено, что запускает неверную реакцию врожденного иммунитета, которая неожиданно создает воспаление на здоровых тканях, не пораженных «вредителями». Возможно, в аутовоспалении повинны некоторые варианты генов, из-за которых организм вырабатывает избыточное количество провоспалительных цитокинов9.

Жерар Эберль, глава кафедры иммунологии и отдела микросреды и иммунитета Института Пастера, так отвечает на вопрос о причинах возникновения аутоиммунных расстройств:

В целом, одного фактора недостаточно, чтобы вызвать аутоиммунное заболевание. Но каждый фактор имеет небольшой эффект, а воздействие всех этих факторов вместе приводит к возникновению заболевания.

Помимо сходства патогенов с клетками организма и генетической предрасположенности, к факторам возникновения аутоиммунных расстройств относится женский пол. На женщин приходится более 75% случаев большинства аутоиммунных заболеваний. Исключения — сахарный диабет 1-го типа и миокардит, которые чаще встречаются у мальчиков и мужчин. Исследования показывают, что половым различиям способствуют половые гормоны, которые напрямую взаимодействуют с клетками иммунной системы и влияют на выработку антител. Кроме того, половая X-хромосома кодирует некоторые гены иммунной системы1, 9–11.

Спровоцировать возникновение аутоиммунного заболевания также могут неблагоприятные факторы внешней среды: химические токсины в воздухе, табак, избыток ультрафиолета, неправильное питание. Некоторые ученые утверждают, что растущая распространенность аутоиммунных заболеваний в индустриальных странах вызвана массивным использованием антибиотиков и обеззараживающих гигиенических средств, которые нарушают нормальную работу иммунной системы9.

Какие аутоиммунные заболевания встречаются чаще всего

Самые распространенные аутоиммунные расстройства — системная красная волчанка, рассеянный склероз, диабет 1-го типа, воспалительные заболевания кишечника и ревматоидный артрит1.

- Системная красная волчанка — мультисистемное воспалительное заболевание аутоиммунной природы. Проявляется артритом, синдромом Рейно, сыпью на лице, перикардитом, поражением почек и центральной нервной системы (ЦНС). У женщин встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин. Точные причины возникновения неизвестны, предполагается участие генетических и экологических факторов12.

- Рассеянный склероз (РС) — аутоиммунное заболевание, поражающее ЦНС. При РС в ЦНС разрушается миелиновая оболочка вокруг нервных волокон. Так как миелин необходим для проведения нервных сигналов, его разрушение ослабляет проводимость и приводит к многочисленным симптомам: спазмам мышц, нарушению равновесия, проблемам с мочеиспусканием и т. д.По-видимому, возникновение РС обусловлено совместным влиянием генетической предрасположенности, экологических факторов и некоторых инфекционных агентов, например вируса Эпштейна — Барр13.

- Диабет 1-го типа — аутоиммунное заболевание, при котором уничтожаются бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. При диабете 1-го типа способность организма продуцировать инсулин может быть полностью утеряна. Чаще всего заболевание начинается в детском, подростковом и молодом возрасте. Для диабета 1-го типа выявлена генетическая предрасположенность. Также известно, что некоторые инфекционные заболевания (вирус Коксаки, энтеровирусы, цитомегаловирус, вирус краснухи и др.) значительно увеличивают риск возникновения диабета 1-го типа у предрасположенных к нему людей15.

- Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). К ВЗК относятся язвенный колит, поражающий толстый кишечник, и болезнь Крона, которая может затрагивать любой отдел ЖКТ. ВЗК приводят к нарушению целостности эпителия ЖКТ и развитию выраженного воспаления, нередко сопровождающегося кровотечениями. Точные причины ВЗК не установлены, но известно, что до 20% этих заболеваний явно носят наследственный характер16.

- Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует клетки, выстилающие оболочки суставов, из-за чего они опухают, становятся болезненными. Обычно поражаются руки, ноги и запястья. РА намного чаще встречается у женщин. Кроме половой предрасположенности, риск развития РА повышает наличие некоторых генов и курение17.

Поскольку четкие критерии включения заболеваний в список аутоиммунных не определены, окончательно непонятно, сколько всего существует аутоиммунных расстройств. По разным оценкам, их может быть от 80 до 1601, 18.

Можно ли вылечить аутоиммунные расстройства

Механизмы работы иммунной системы и развития аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний пока изучены недостаточно хорошо. Поэтому не создано препаратов, которые могли бы полностью избавить человека от аутоиммунного расстройства. Все лекарственные средства, которые сегодня применяют для терапии таких заболеваний, позволяют только замедлить их развитие и облегчить симптомы.

Диабет 1-го типа лечат инсулином. Для терапии большинства других аутоиммунных заболеваний применяют методы контроля и снижения иммунных и воспалительных реакций. Самые известные препараты стандартной терапии аутоиммунных расстройств — противоспалительные глюкокортикостероиды и иммунодепрессанты, например циклоспорин.

Более современная группа препаратов — биофармацевтические средства, направленные на подавление работы некоторых белков цитокинов, осуществляющих связь между клетками иммунной системы. Первые из таких лекарств появились в 1997 году и были направлены против цитокина фактора некроза опухолей-альфа, активизирующего воспалительные реакции. Сейчас появилось много новых препаратов, подавляющих работу других провоспалительных цитокинов.

По своей сути, антицитокиновая терапия (генно-инженерные биологические препараты) — биопрепараты против цитокинов, либо определенных рецепторов на поверхности иммунных клеток, которые точечно воздействуют на основные механизмы развития болезни. Примерами таких препаратов являются Эфлейра®, Илсира®, Трибувиа®4, 9.

Эфлейра® (действующее вещество нетакимаб) представляет собой моноклональное антитело, механизм действия которого направлен на подавление интерлейкина 17А. Цитокин интерлейкин 17А — один из самых мощных провоспалительных белков, вырабатываемых клетками иммунной системы. Нарушения его работы связаны с развитием аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний. Эфлейра® применяют для лечения псориаза, псориатического артрита и анкилозирующего спондилита19.

Илсира® (действующее вещество левилимаб) — моноклональное антитело против интерлейкина 6, участвующего во многих воспалительных реакциях при инфекциях и аутовоспалительных заболеваниях. Илсира® применяют при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ревматоидном артрите20.

Трибувиа® — препарат для лечения аксиального спондилоартрита. Действующее вещество сенипрутуг — моноклональное антитело к рецептору на поверхности некоторых цитотоксических T-лимфоцитов, число которых значительно увеличивается при аксиальном спондилоартрите. Трибувиа® помогает уменьшить количество таких цитотоксичных Т-клеток и благодаря этому способно замедлять развитие заболевания21.

В последнее время активно разрабатываются принципиально новые подходы к лечению аутоиммунных расстройств, основанные на коррекции работы генов, изменении функционирования иммунной системы за счет влияния на нее микрофлоры кишечника, «ремонте» поврежденных органов при помощи стволовых клеток и др. Актуальные исследования во многих областях дают надежду на то, что вскоре будут разработаны более мощные и безопасные методы лечения сложных аутоиммунных заболеваний9.