Самое время жить: вся правда о донорстве костного мозга

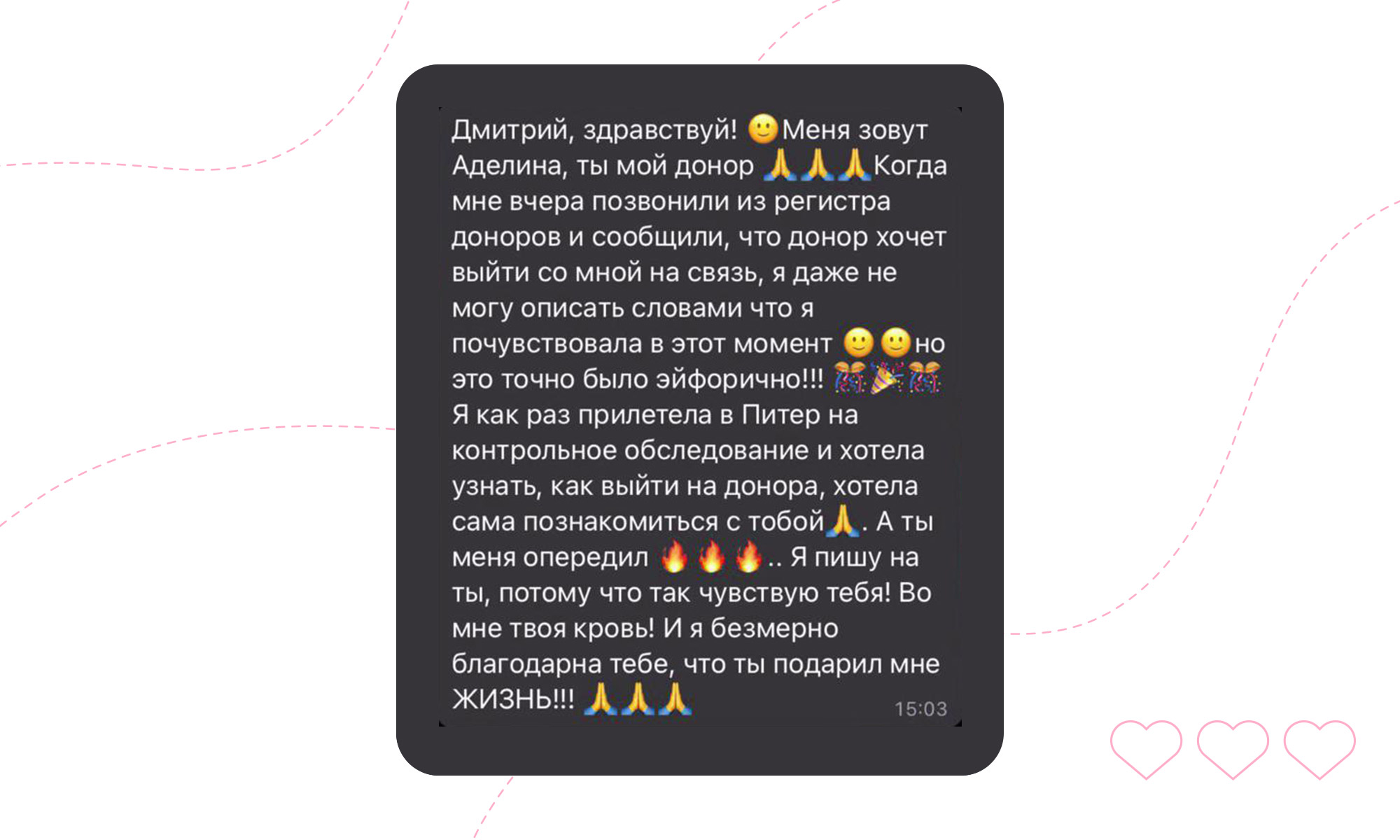

Каждый год около 5 000 пациентов в России сталкиваются с диагнозами, требующими трансплантации костного мозга. И спасти жизнь в таком случае часто может донор, который генетически совпадает с пациентом и готов сдать стволовые клетки. Но вероятность того, что такой донор найдется, — 1 к 10 000. Но чудо действительно случается, как это было у Аделины и Дмитрия — героев этой статьи. Аделина нуждалась в трансплантации костного мозга, и Дмитрий стал для нее донором, помог девушке вернуться к нормальной жизни.

Нам удалось не только поговорить с донором и реципиентом, но еще и стать свидетелями очень трепетного момента — их первой встречи, которая случилась в день записи нашего подкаста «Все о донорстве костного мозга». С момента трансплантации до встречи прошло два года, поэтому знакомство Аделины и Дмитрия действительно было очень долгожданным и важным в их жизни. В подкасте мы не только запечатлели эмоции донора и реципиента в день встречи, но и поделились ответами ученых и врачей на частые вопросы о донорстве костного мозга. А еще — историями Аделины и Дмитрия о том, как изменилась их жизнь после процедуры.

В этой статье собрали все самое важное и интересное из выпуска.

Какие заболевания требуют трансплантации костного мозга?

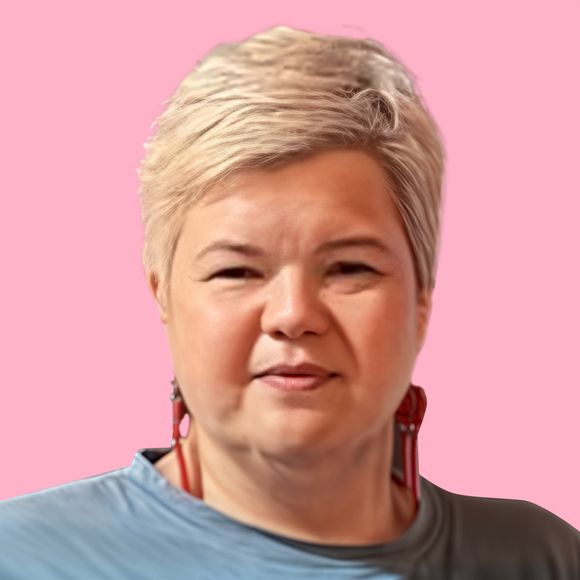

Ануш Овсепян, директор Фонда борьбы с лейкемией: Пересадка костного мозга необходима пациентам с острым или хроническим лейкозом, апластической анемией, серьезными нарушениями обмена веществ или иммунной системы.

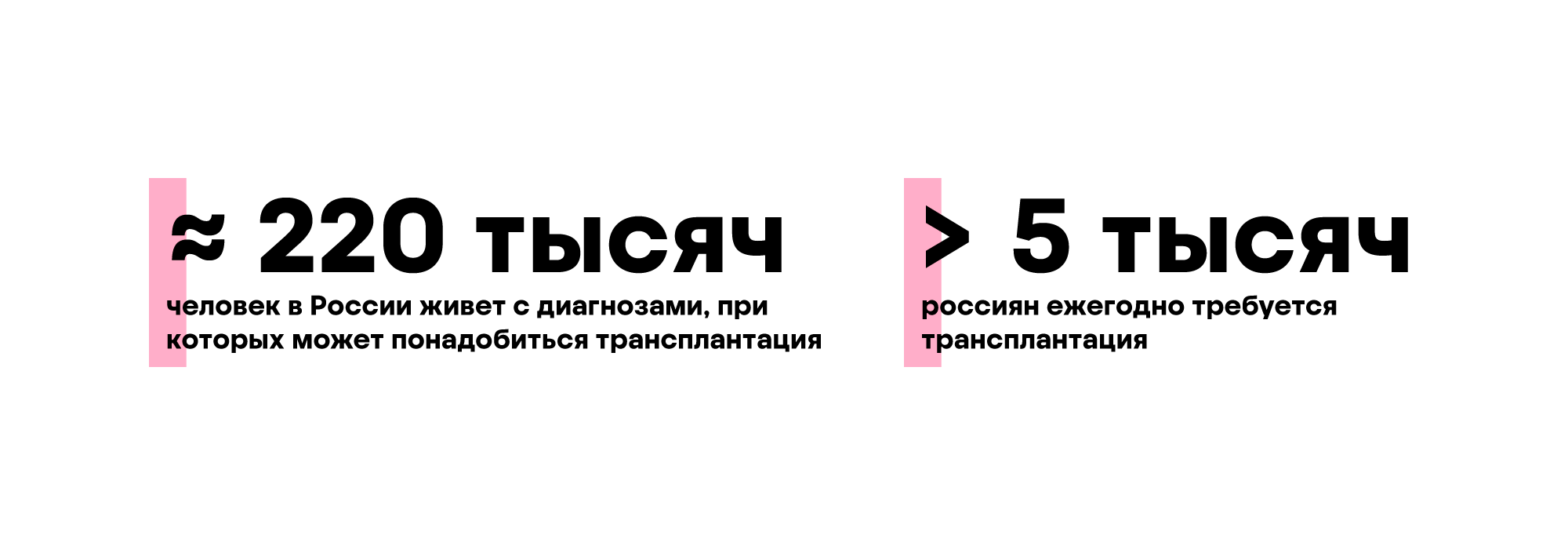

По последним данным, в России с диагнозами, при которых может понадобиться трансплантация, живет около 220 000 человек. Ежегодно трансплантация требуется более чем 5 000 россиянам.

Какие существуют регистры доноров костного мозга в России и почему их важно расширять?

Ануш Овсепян: В России существует около 20 разных регистров доноров костного мозга — как государственных, так и созданных благотворительными фондами. Все вместе они насчитывают около 160 тысяч человек.

Если говорить о российском регистре доноров, стоит отметить, что наша страна многонациональная, с большим количеством малых народностей. Регистр необходимо расширять, так как пациентам, например из Якутии, трудно найти донора за рубежом, а в отечественной базе не хватает представителей редких генетических профилей. Из-за этого часто приходится обращаться к международным регистрам, но сложность с логистикой и высокие затраты увеличивают сроки поиска и затрудняют доставку клеток.

Важная задача при формировании регистра — не просто набирать людей ради количества, а привлекать мотивированных доноров, готовых пройти обследование и саму процедуру при необходимости. Нам нужны не «мертвые души», а реальные люди, готовые помогать. И конечно, наша целевая аудитория — это молодые люди.

Сколько времени занимает поиск донора костного мозга и от чего это зависит?

Ануш Овсепян: Поиск донора — это всегда индивидуальный процесс. Все зависит от того, где именно мы ищем: в российском регистре или в зарубежных. Если подходящий донор найден в России, поиск обычно занимает до трех месяцев. Если приходится обращаться к международным базам, это может растянуться на три-пять месяцев. Мы стараемся работать на опережение: когда понятно, что пациент находится в группе риска и трансплантация может потребоваться, поиск потенциального донора начинается еще на этапе лечения.

Аделина Ямалтдинова, реципиент: В моем случае поиск занял чуть больше полутора месяцев. Я ждала звонка каждый день и невероятно радовалась, когда узнала, что донор найден.

Александр Алянский: Сегодня, благодаря развитию российских регистров, поиск донора в крупных центрах занимает примерно 1,5–2 месяца, максимум — три. Это стало возможно за счет расширения национальных баз данных. Однако чем реже встречается генетический профиль пациента, тем сложнее найти совпадение генов, которые отвечают за тканевую совместимость. Поэтому так важно, чтобы в регистре были представлены доноры самых разных этнических групп.

Какие существуют мифы и заблуждения о донорстве?

Рассказы о повреждении позвоночника или утрате подвижности не имеют ничего общего с реальностью. Костный мозг находится в губчатом веществе костей по всему организму. Забор клеток производится безопасными методами, и донор перед процедурой проходит полное медицинское обследование.

Дмитрий Рудик, донор костного мозга: Мне тоже приходилось развенчивать мифы среди своих родственников. Многие думают, что забор связан с позвоночником или может привести к параличу. На практике ничего подобного нет — забор клеток был абсолютно безопасным и безболезненным.

Как на самом деле происходит забор клеток и почему донорство костного мозга безопасно?

Александр Алянский: Существует два способа забора клеток костного мозга. Первый — классическая аспирация: клетки забирают из гребня подвздошной кости в области таза с помощью шприца и иглы под общим наркозом. Именно в этой зоне находится наибольшая концентрация гемопоэтических стволовых клеток, включая клетки CD34, жизненно важные для кроветворения. Процедура проводится под наркозом и комфортна для донора.

Второй способ — аферез. С помощью специального аппарата кровь донора забирается через вену, из нее выделяют нужные гемопоэтические стволовые клетки и возвращают все остальные компоненты обратно в организм. Для пациента трансплантация клеток выглядит как обычное переливание крови. Обе методики безопасны и проходят под строгим контролем врачей.

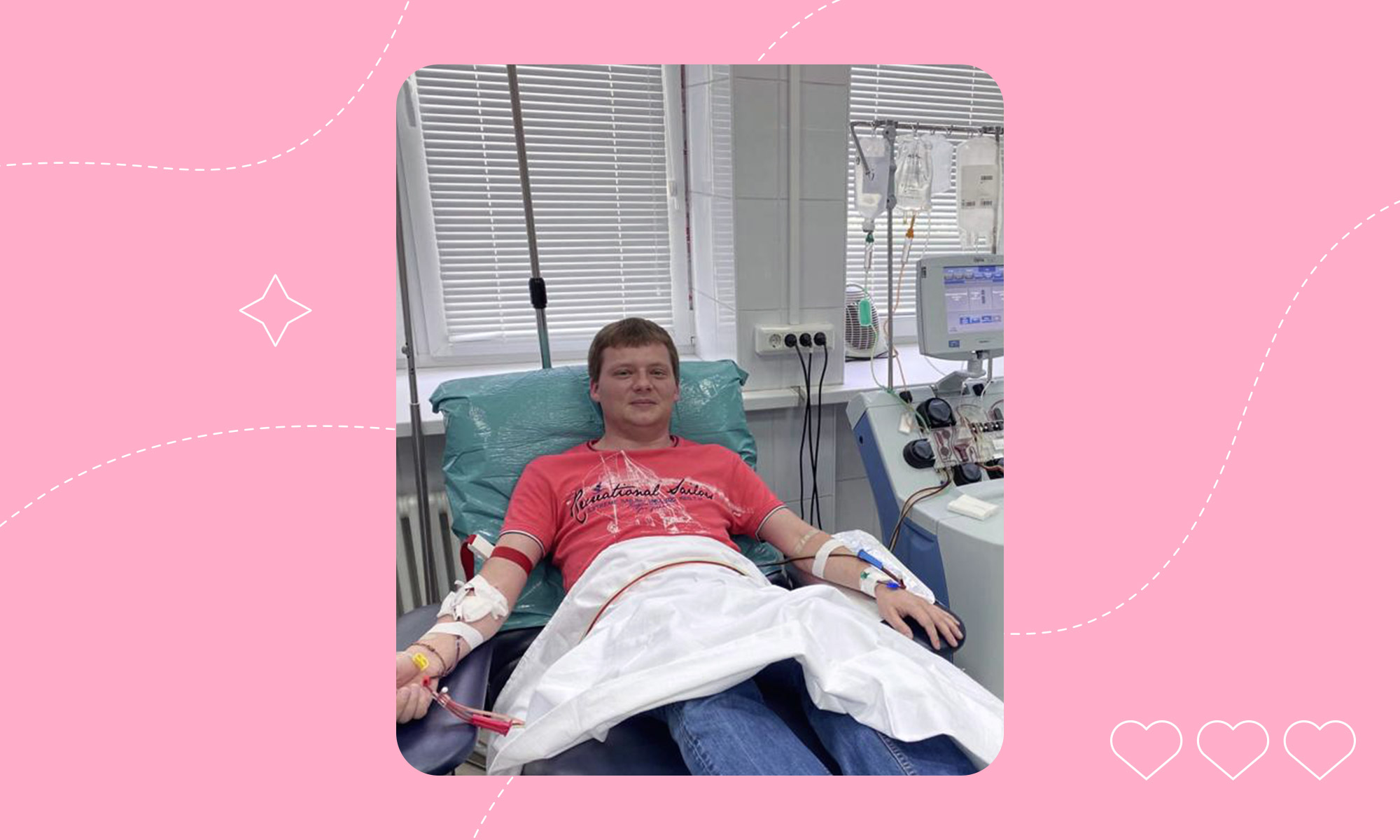

Дмитрий Рудик: Перед процедурой забора стволовых клеток проводится обязательная подготовка. В течение пяти дней я получал инъекции специального препарата — гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ). Этот препарат стимулирует выход стволовых клеток из костного мозга в периферический кровоток, откуда их можно собрать.

Затем проходила сама процедура афереза. Меня расположили в удобном кресле, кровь забиралась через вену в аппарат, который выделял стволовые клетки. Остальная кровь возвращалась обратно.

Единственное, что может вызвать дискомфорт, — это продолжительность процедуры. В моем случае сбор клеток занял два дня: по 5–6 часов каждый, поскольку количество стволовых клеток в периферической крови ограничено и требуется время для их накопления.

В отличие от обычной сдачи крови, где человек может почувствовать слабость из-за потери объема, при аферезе таких побочных эффектов не будет, так как кровь возвращается в организм в полном объеме. После завершения процедуры я мог сразу встать и вернуться к обычными делам — без каких-либо ограничений.

Сколько всего времени занимает подготовка донора?

Александр Алянский: Бывает по-разному. Донор проходит двухэтапное медицинское обследование. Первый этап занимает около месяца — это общий скрининг, включающий анализы крови, ЭКГ и консультации специалистов. Но если у нас возникают какие-либо сомнения, обследование проводится более тщательно, а значит, занимает больше времени. Вторичное обследование производят за 10 дней до процедуры, чтобы исключить передачу гемотрансмиссивных инфекций реципиенту.

Дмитрий Рудик: После того как мне позвонили из регистра и сообщили о потенциальном совпадении, я около месяца проходил тщательное медицинское обследование. Сдача анализов проходила амбулаторно, мне не нужно было ложиться в больницу на время проведения исследований. А сама процедура донации костного мозга заняла всего лишь два дня — также амбулаторно, без анестезии, безболезненно и никакого дискомфорта.

Какие побочные эффекты могут возникать при подготовке и после процедуры донорства костного мозга?

Александр Алянский: Доноры действительно могут испытывать неприятные ощущения, связанные со стимуляцией выхода стволовых клеток при помощи Г-КСФ. Обычно это напоминает начало простудного заболевания: ломота в костях, слабость. Но это не критично и легко купируется приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, например ибупрофена.

Дмитрий Рудик: Эти симптомы у меня действительно проявились — они считаются классическими при стимуляции стволовых клеток. В течение пяти дней были головные боли и сильная ломота в пояснице. Все это заранее объяснили врачи, поэтому я знал, чего ожидать. Дискомфорт снимался обычными средствами — парацетамолом или нурофеном, и в целом переносился нормально.

Кто оплачивает обследование донора и саму процедуру забора клеток?

Вся система донорства костного мозга в России, как и во всем мире, строится на трех принципах: анонимность, безвозмездность и добровольность. Донор не получает коммерческой выгоды или денежных выплат за свое участие — это основа этики донорства.

Александр Алянский: Что касается самих медицинских процедур, связанных с донорством — таких как обследование донора, госпитализация для забора клеток, проведение афереза или аспирации костного мозга — все это входит в систему государственных гарантий. Финансирование осуществляется за счет специальных квот системы здравоохранения.

При этом некоторые организационные моменты — проезд до места проведения процедуры, проживание на месте и амбулаторные обследования — пока не урегулированы на федеральном уровне. Если донор живет далеко от центра трансплантации, например в Хабаровске, а забор планируется в Москве, расходы на дорогу и размещение часто берут на себя благотворительные фонды. Их помощь остается крайне важной для организации процесса.

К тому же в России постепенно развиваются региональные центры трансплантации. Пример — Иркутск: там работает областной онкодиспансер, действует собственная станция переливания крови и функционирует крупный сегмент Кировского регистра.

Кто может стать донором?

Александр Алянский: Донором костного мозга может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 55 лет. Это общее требование, принятое и в России, и в мировых регистрах. Кандидат должен быть здоровым, без хронических тяжелых заболеваний, инфекций и других противопоказаний.

В детской гематологии и трансплантологии донором может стать несовершеннолетний брат или сестра пациента — при условии получения согласия обоих родителей. И это возможно только в случае родственной трансплантации.

Что чувствует реципиент и как проходит процедура трансплантации для него?

Аделина Ямалтдинова: Когда я прилетела в Санкт-Петербург для проведения трансплантации, думала, что сразу оформлюсь в отделение и начнется процесс. Но все оказалось иначе — примерно две недели я жила в городе в ожидании госпитализации.

Подготовка началась с так называемого «нулевого дня» — дня начала кондиционирования организма перед пересадкой. Я не знала заранее, как будет выглядеть сама процедура трансплантации. Когда настал день пересадки, в палату принесли пакетик с клетками донора. Это выглядело как обычная капельница, по ощущениям напоминало переливание крови. Сам процесс длился около тридцати минут — совсем быстро.

В тот момент, когда капельница была подключена, я мысленно благодарила своего донора. Я знала о нем немного: пол, возраст, регион — эта информация была указана на пакете. Больше никаких данных я не знала, но ощущение связи было очень сильным. Каждую каплю я воспринимала как новую жизнь, входящую в мое тело.

После трансплантации начался сложный период восстановления: сильная слабость, потеря веса, трудности при ходьбе — даже подняться на одну ступеньку было испытанием. Но уже через полгода я начала чувствовать себя лучше и постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Личный опыт: как изменилась жизнь после донорства и трансплантации?

Аделина Ямалтдинова: Когда сталкиваешься с диагнозом и лечением, понимаешь, что нужно менять не только образ жизни, но и отношение к себе. Старые способы жить больше не работают.

Фраза «Самое время жить» стала для меня кредо. Проходя через химиотерапию, трансплантацию и осложнения, осознаешь, что нужно жить здесь и сейчас, потому что завтра может не быть. Живи сегодня, бери от жизни все, что можешь, и разрешай себе быть живым.

После трансплантации моя жизнь полностью изменилась. Я прошла курс подготовки ведущего трансформационных игр, переквалифицировалась в психолога. Сейчас моя жизнь насыщенная, с новым пониманием себя и мира вокруг.

P.S.

История Аделины — пример глубоких перемен, которые происходят после тяжелого испытания. Но изменения затрагивают не только реципиента, они происходят и для донора.

Такие события в жизни не могут пройти бесследно. Это новый этап, новое восприятие себя. Осознание того, что ты смог спасти жизнь другому человеку, рождает гордость за себя, и я чувствую, что мои родные и близкие тоже гордятся этим поступком. Важно, чтобы как можно больше людей понимали: быть донором — это не больно, не страшно и, возможно, самый простой способ однажды спасти чью-то жизнь.

Мы в BIOCAD тоже верим, что делать добрые дела — это не только важно, но и совсем несложно. Два раза в год в нашей компании проходит День донора, во время которого сотрудники могут сдать кровь и вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров. Однажды на это решилась Лиза Доронина и недавно стала донором. Ее историю вы можете прочитать в этом материале.